BIZTEL コールセンター 導入事例

日本システム技術株式会社さま

BIZTELへのリプレイスで音声認識とAI連携をフル活用。

独自のプロンプトで用件把握が効率化し、

3日以内の回答率が24%改善

導入前の課題

導入前の課題導入目的

導入後の効果

導入後の効果※お客さまの個人情報に関する取り組みとして、ご担当者さまのお名前はイニシャルにて表記しております。

300校以上を支援する「大学向けパッケージシステム」のサポートセンター。

多様化する顧客課題の解決を効率化するため電話システムを刷新

– お客さまの事業についてお聞かせください。

M.O.さま:

日本システム技術株式会社のなかで私たちが所属するGAKUEN事業部は、全国の大学を対象に「GAKUENシリーズ」というパッケージシステムを提供しています。お客さまの要件をヒアリングし、提案から導入、その後のアフターサービスまでを一気通貫で行っています。GAKUENシリーズには大きく2つの製品があります。

まず、大学の基幹システムである「GAKUEN」です。主に大学の職員が使用するシステムで、学生や授業の管理など大学の業務を総合的に管理することができます。もう1つは「UNIVERSAL PASSPORT」です。こちらは、主に学生と教員が使用するシステムで、例えば履修登録や出欠などの大学生活に必要な情報を管理するためのシステムです。

– 出席者の役割についてお聞かせください。

M.O.さま:

GAKUENシリーズのサポートセンターの統括長を務めています。組織改革の一環として業務効率化に取り組むなかで、BIZTELの導入を進めました。

GAKUEN事業本部 GAKUEN事業部 製品サポート部 製品サポート課 課長

M.O.さま

M.K.さま:

サポートチームのチームリーダーです。お客さま対応を行うメンバーのフォローや応対方法のアドバイスなどを行っています。一方で、お客さまからの問い合わせにも対応しています。

GAKUEN事業本部 GAKUEN事業部 製品サポート部 製品サポート課 副主任

M.K.さま

T.S.さま:

サポートチームの一員としてお客さまからの問い合わせに対応しています。また、BIZTELの導入時には、旧電話システムと同じ運用ができるよう、事前設定の作業を担当しました。他にも運用中の不明点をBIZTELのサポートセンターへ問い合わせるといったことも行っています。

GAKUEN事業本部 GAKUEN事業部 製品サポート部 製品サポート課

T.S.さま

– BIZTELの利用シーンについてお聞かせください。

M.O.さま:

大学職員の方からGAKUENとUNIVERSAL PASSPORTなどの製品全般に関する問い合わせを受け付けるサポートセンターで利用しています。

問い合わせ内容としては、製品仕様の質問や使い方のほか、「この機能を使って、こういった運用をするにはどう設定すれば良いのか」といった運用方法などのご相談も増えています。

– 現状用意されているチャネルと、その割合も教えてください。

M.O.さま:

電話以外のチャネルとしては、メールとサポートセンターの問い合わせシステムを用意しています。

全体の問い合わせのうち、電話が約50%を占めており、残りの50%はメールと問い合わせシステムがそれぞれ25%ずつ占めています。先ほどお話しした運用方法のように、状況が複雑で文章での説明が難しく、会話する方が伝えやすいご質問が多いため電話の割合が高いのではないかと思います。

– 1日あたりの入電数と運用体制についてお聞かせください。

M.O.さま:

1日あたり約30〜40件の問い合わせがあります。また、大学の前期・後期が始まる前の時期である3〜4月、8〜9月は繁忙期になります。その時期は80件程度まで問い合わせが増えますね。

体制は、現状6〜7名で運営しています。

– BIZTEL導入前に利用していたシステム環境についてお聞かせください。

M.O.さま:

BIZTEL導入前は外資系のクラウド型CTIを利用していました。それ以前は、固定電話を利用していましたが、コロナ禍で在宅勤務ができる体制を整える必要があり、外資系のクラウド型CTIを導入したという経緯です。

– 当時の問題点・課題についてお聞かせください。

M.O.さま:

お客さまから運用方法のご相談といった非定型的な問い合わせが増えたことで、一度の通話で内容を的確に把握することが難しくなっていたという課題がありました。

従来は、手書きでメモを取ったり、それでもわからない点は電話をかけ直して再確認したりしていましたが、1件の対応にかなり時間がかかっており、改善したいと思っていました。

また、当時使っていたシステムには、通話の文字起こしや録音といった機能が備わっていたのですが、文字起こしの精度が低いことや確認したい録音データをすぐに特定できないといった問題があり、活用できていませんでした。

他にも、スケジュール機能の仕様に課題を感じていました。

これまで、留守電や営業時間のガイダンスの切り替えは「曜日ごと」にしか設定できませんでした。そのため、月曜が祝日の場合、金曜の夕方に月曜を祝日設定にし、週明けには通常の設定に戻す必要があるなど、その都度手間がかかるうえ、設定ミスに気づかずトラブルにつながってしまったこともありました。

– システム変更の検討開始時期とBIZTELを知っていただいたきっかけを教えてください。

M.O.さま:

BIZTELは、当社のヘルスケアイノベーション事業部の紹介をきっかけに知りました。

初めは、BIZTELの文字起こし機能の精度や使い勝手を確認することを目的に実際の画面を見せてもらったのですが、徐々に電話の機能性にも興味が出てきたので、トライアルを行いました。

2024年6月頃に検討開始し、同年8月にはBIZTELに切り替えて運用を開始したので、かなりスピーディーに進めることができました。

精度の高い文字起こしとAI連携の活用で3日以内の回答率が24%アップ。

試行錯誤を重ねた「プロンプト」が効率化の鍵

– BIZTELを評価いただいたポイントをお聞かせください。

M.O.さま:

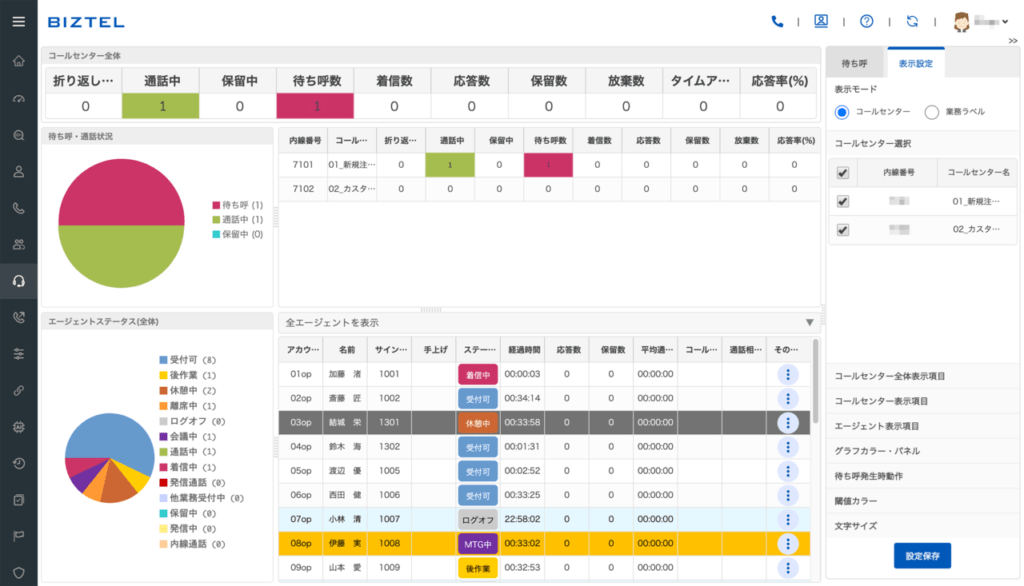

管理者視点ですと、稼働状況モニタリングでメンバーの状況が把握できる点は魅力的でした。

稼働状況モニタリングを見ればセンターの状況が一目でわかる

M.K.さま:

通話時間の長いメンバーがいたらモニタリング機能で、どのお客さまのどういった用件を対応しているのかをすぐに確認できる点もありがたいです。

M.O.さま:

メンバーの稼働状況がBIZTELを通して把握できることは、対応するメンバーにとっても安心感につながっていると思います。

他にも、以前のシステムは留守電の音声ガイダンスが、機械的なイントネーションで少し気になっていたのですが、BIZTELは自然な発話である点も良かったですね。

また、見やすく操作しやすいUIも高い評価でした。システムの切り替えに際して混乱が生じないか心配していたのですが、問題なく運用できることもトライアルで確認できました。

– BIZTEL導入で当初の課題は解決しましたか?

M.K.さま:

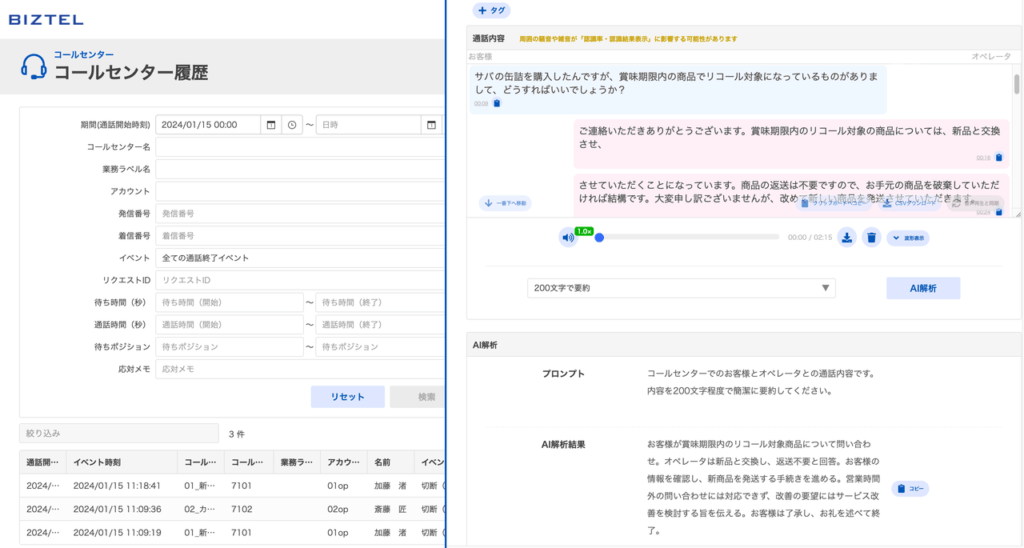

はい、解決しました。正確な文字起こしと「AI連携」によって業務が効率化しました。

これまでは、30分程度の通話に手書きのメモが追いつかないこともありましたが、文字起こしの精度が高いためメモをとる必要がなくなり、お客さまの現状を把握することに集中できるようになりました。さらに、AI連携で通話を要約することで、問い合わせ内容の振り返りや、通話中に気づけなかった問い合わせの要点の把握もできるようになりました。

BIZTEL管理画面上に、通話内容のテキストと、生成AIによる要約結果が表示される

T.S.さま:

サポート業務の経験が浅かった時期は、問い合わせ対応中にメモを取る余裕がありませんでした。BIZTEL導入後は、正確な文字起こしがされるので、切電後の振り返りや問い合わせ内容に関する調査をする時にとても役立っています。そのため、対応中はお客さまと同じ設定画面を開きながら会話に集中できるようになりました。

M.O.さま:

BIZTELはコールセンター履歴や発着信履歴からすぐに対象の録音データを特定できるため、スムーズに通話録音を聴き直せるようになりました。通話後に振り返りができることが安心感につながり、目の前の応対に集中できる環境を生み出していると思います。

他にも、以前課題だった留守電や営業時間のガイダンスの切り替えは、スケジュール機能から曜日ごとだけではなく「日ごと」に設定しておけるため、祝日などイレギュラーな切り替えも、非常に運用しやすくなりました。

– ありがとうございます。「AI連携」による通話内容の要約について活用状況をもう少し詳しく教えてください。

M.O.さま:

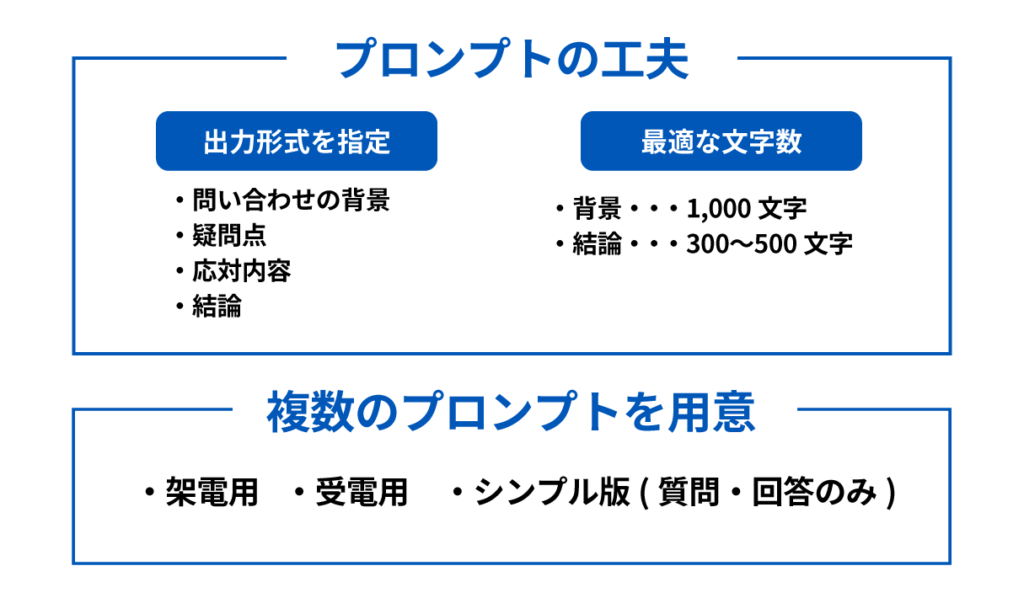

理想的な要約結果が得られるよう約1ヵ月試行錯誤し、プロンプトを作成しました。BIZTELブログに掲載されている内容や、世間一般の書き方を参考にして、「問い合わせ背景」「疑問点」「応対内容」「結論」という形式で要約結果が出力されるように調整しました。

結果を出力する際の文字数も工夫しています。文字数が少なすぎると、要点がわかりにくくなるため、調整を重ねました。その結果、結論は300〜500文字、背景は1,000文字程度が最適だとわかりました。

また、用途にあわせた回答が出力できるよう「架電用」や「受電用」、質問と回答だけを出力する「シンプル版」など、複数のプロンプトを用意しています。まだブラッシュアップは必要ですが、実務で活用できる状態に整えることはできました。

T.S.さま:

問い合わせのなかで複数の質問がある場合は、質問内容を箇条書きで出力するプロンプトを活用しています。通話内容を振り返りたい時や、顧客管理システムに応対履歴を登録する際にも要点をおさえて記載できるため、とても助かっています。

– BIZTEL導入による効果について教えてください。

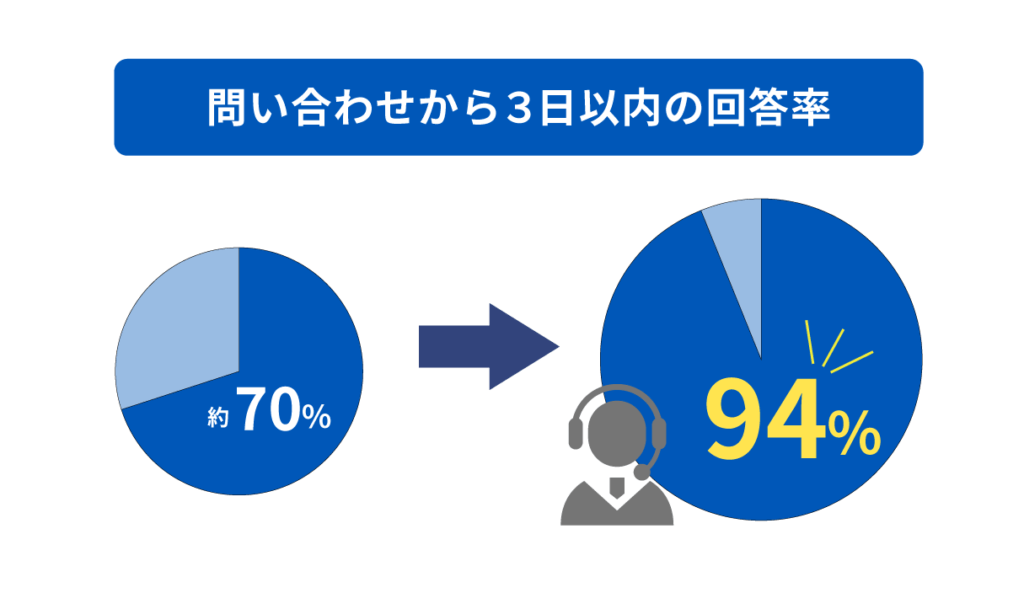

M.O.さま:

指標として、「問い合わせから3日以内の回答率」というものを設けています。2年ほど前は、年平均約70%でしたが、BIZTEL導入などを経て、現在は94%まで上昇しました。これは、文字起こしやAI連携の活用によって、お客さまへの電話のかけ直しがほとんどなくなったことや、問い合わせ内容の把握がしやすくなったことの効果だと考えています。

メールや問い合わせシステムと合算した数値ではあるものの、電話での問い合わせが全体の半数を占め、2年前と比較して呼量も変わっていない状況でこれだけ改善ができたのは大きな成果です。

この成果は、当社の「全社成果発表会」で発表し、最優秀賞を受賞することができました。

– 素晴らしいですね。全社成果発表会についてもう少し教えてください。

M.O.さま:

全社成果発表会は年に一度開催される行事で、各事業部などから自薦されたプロジェクトを書類選考で5〜6個まで絞り、選考されたプロジェクトは全社成果発表会の場でプレゼンを行います。

私たちのチームは、業務効率化を目指したDX推進のストーリーを、今同席している2人が発表し、結果として最優秀賞をいただくことができました。役員からは、「自分たちで当初の課題をしっかりと分析し、成果を成し遂げた点が良かった」とお褒めの言葉をいただき、2人が伝えたいポイントをしっかりと説明できていたことが、とても誇らしかったです。

– 今後、さらにAIを活用していく展望があれば、教えてください。

M.O.さま:

新人メンバー向けの応対テストの評価に活用したいと思っています。評価指標をプロンプトに設定し、応対テスト中の会話を解析させ、指標とする項目ができているかどうかを評価する仕組みを検討しています。

一度試してみた際は、できているかどうかを表すマルバツがきちんと付くことは確認できました。あとは指標となる項目をブラッシュアップしていけば、今年新たに加わったメンバーのテストに活用できると考えています。

– これまでお話しいただいた以外に、BIZTELで便利だと思う機能はありますか?

M.K.さま:

バージョンアップしやすい点が便利だと感じています。バージョンアップをする日付を設定するだけというシンプルな作業なので、とてもスムーズに行えました。

M.O.さま:

録音機能の活用は、クレーム対応をしたメンバーの負担軽減につながっていると思います。

以前は録音データが探しにくかったことで、対応したメンバーに内容をヒアリングする必要があり、辛かった場面を思い出させてしまう運用になっていました。

BIZTEL導入後は対象の録音データを容易に特定できるため、対応者に負担をかけずに、管理者が内容を確認し経緯を把握できるようになりました。

– ありがとうございます。最後に、これからの展望をお聞かせください。

M.O.さま:

BIZTELの文字起こしやAI連携の活用で電話応対業務の効率化を推進できましたが、まだ効率化は図れるのではないかと思っています。

今後は、現状手動で行っているBIZTELで受けた問い合わせ内容を顧客管理システムへ登録する作業を、よりスムーズにできる仕組みの構築を検討したいと考えています。

| 社名 | 日本システム技術株式会社 |

|---|---|

| 事業内容 | DX&SI事業、パッケージ事業、医療ビッグデータ事業、グローバル事業 |

| URL | https://www.jast.jp/ |

本事例で導入されている主なサービス・オプション

※ 資料ダウンロードフォームに遷移しますので、必要事項をご記入の上お進みください。

ご記入いただいたメールアドレス宛に、資料ダウンロードページのURLをお送りします。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード