BIZTEL コールセンター 導入事例

導入前の課題

導入前の課題導入目的

導入後の効果

導入後の効果※お客さまの個人情報に関する取り組みとして、ご担当者さまのお名前はイニシャルにて表記しております。

モバイルバッテリーから生活家電まで幅広く展開するアンカー・ジャパン。

マルチチャネルで顧客対応を行うカスタマーサクセスチームでBIZTELを活用

– 事業概要について教えてください。

H.M.さま:

当社アンカー・ジャパンは中国に本社を置くAnkerグループの日本法人として、本社で製造した製品の日本市場での販売やマーケティング活動、カスタマーサポート等を展開しています。Ankerグループのミッション「Empowering Smarter Lives」は、テクノロジーの力で生活をより豊かにすることを目指すものです。

アンカー・ジャパンでは、このミッションを実現するために、お客さまにより良い製品をより手の届きやすい価格で提供することを目指しています。そのため、近年では、主力製品であるモバイルバッテリーや充電器で培った技術を活かし、ロボット掃除機やスマートプロジェクター、完全ワイヤレスイヤホンなど、より生活に密着した製品分野へと事業を拡大しています。

– 出席者の役割についてお聞かせください。

H.M.さま:

カスタマーサクセス部門のマネージャーを務めています。

カスタマーサクセス部門は、購入前の製品選定の相談から購入後のサポートまで幅広く対応し、Ankerグループ製品に関するすべての問い合わせを受け付けるコールセンター業務を担当しています。さらに、顧客の声を日本法人内のビジネス部門に共有し、中国本社と連携することで、製品開発に反映させる役割も担っています。

私の役割としてはマネージャー業務に加えて、コールセンター業務で使用するAI関連システムの導入や調整も担当しています。

カスタマー・エクスペリエンス本部 カスタマーサクセス リードマネージャー

H.M.さま

– BIZTELの利用シーンについてお聞かせください。

H.M.さま:

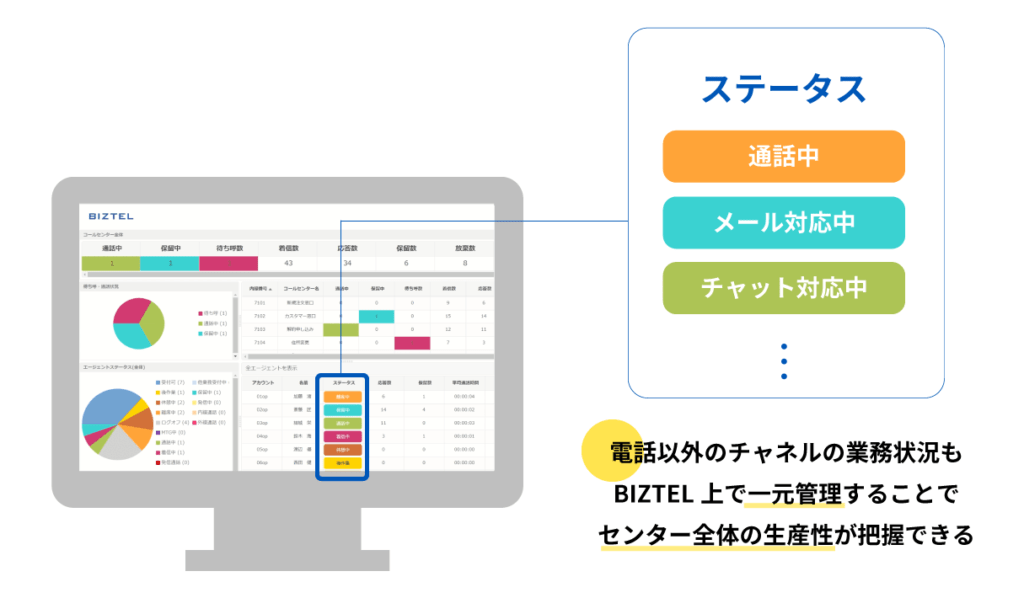

主にコールセンター業務を行うための電話対応ツールとして使用していますが、実は、電話対応以外でもBIZTELを活用しています。問い合わせチャネルは電話以外にもメール、チャット、LINEを用意しており、対応はすべて社内メンバーで行っていますが、そのメンバー管理にBIZTELの「ステータス機能」を活用しています。

具体的には、電話に関する標準ステータスに加えて、当社独自の「メール」「チャット」などのステータスを追加し、メンバーごとの各チャネルの対応時間を管理しています。そのため、電話対応をしていないメンバーもステータス機能だけは利用しています。

また、応対履歴のデータから各個人の生産性を算出しコーチングに活用したり、管理者が定期的に通話録音をチェックし応対品質維持に役立てるなど、アンカー・ジャパンの対応基準に適した品質が提供できているかをBIZTELのデータや機能を用いて確認しています。

– チャネルごとの問い合わせの割合をお聞かせください。

H.M.さま:

対応件数で見ると、メールが最も多く、全体の50%以上を占めています。次いで電話が25%程度、LINEとチャットが合わせて25%程度です。

– コールセンターの運営体制を教えてください。

H.M.さま:

メンバーの2/3程度は電話対応を担当しています。電話は対応速度がお客さまの満足度に大きな影響を与えるため、お客さまをお待たせしない手厚い体制を整えています。また、売上の増加に伴い対応件数が年々増えていますが、業務効率化を進めているため、売上の上昇幅に対して対応人数の増加は緩やかに抑えられています。

BIZTELが再び選ばれた理由は「安定性」。

テキスト化・通話分析など機能の進化も決め手

– BIZTEL導入前のシステムと課題についてお聞かせください。

H.M.さま:

国産のCTIシステムを利用していましたが、電話自体の安定性に課題がありました。具体的には、メンテナンスやシステムダウンによって電話がうまくつながらなくなる事象が何度も発生していました。お客さまが電話をかけても、オペレーターがシステムにアクセスできないため受電できない状況です。

オペレーターにとっての使い勝手や機能性には満足していましたが、電話が安定しない状況はコールセンターの信頼に影響するため、システムの切り替えを決断しました。

– BIZTEL導入の決め手について教えてください。

H.M.さま:

過去にBIZTELを利用していた実績があったため、当時の安定性を高く評価し最終的にはBIZTELに戻すことを決定しました。

加えて、以前のBIZTELではできなかった通話音声テキスト化や通話分析が、システムアップデートにより利用可能になった点も決め手です。以前はこれらの機能がなかったため他社のCTIに切り替えた経緯がありましたが、現在のBIZTELであれば安定性と機能性どちらも要件を満たしているため、切り替えを進めました。

独自のステータス管理でマルチチャネル対応の生産性を可視化。

的確なリソース配分とAI活用で効率的な運営体制を構築

– ありがとうございます。導入した時期と、BIZTELによる導入効果を教えてください。

H.M.さま:

導入したのは2023年7月です。

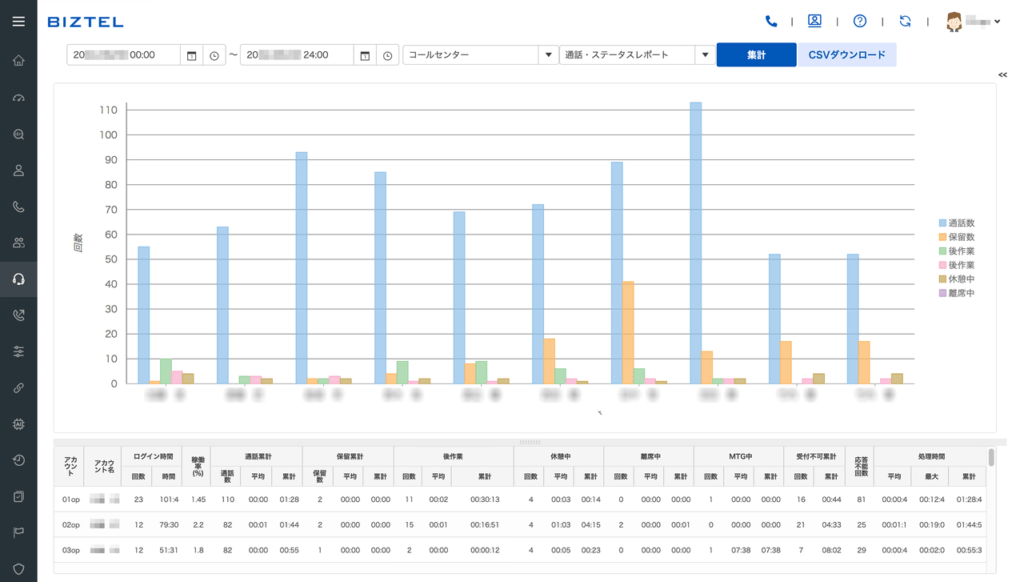

今、最も活用していて導入効果が高いと感じているのは、対応時間、受電件数、後処理時間などオペレーターごとの詳細な応対履歴が可視化できる点です。

また、冒頭でもお伝えした通り、電話以外の対応についてもBIZTELのステータス機能を利用し、対応時間をデータ化することで、全オペレーターの生産性を正確に算出できるようにしています。データを基に個人の成績評価を作成し、コーチングを実施して生産性を上げる取り組みを行っています。BIZTELから詳細なデータが得られることで、分析がしっかり行える点が生産性向上につながっていると考えています。

オペレーターは1日の業務の中で、電話、メール、チャット、LINEと役割を切り替えて対応しています。その際、役割が切り替わるたびに、オペレーター自身がBIZTELのステータスを「メール」「チャット」などに切り替える運用を行なっています。これにより、チャネルごとの対応時間が可視化され、チャットは得意だけれど電話は不得意といった個人の得意分野や能力を把握できています。

対応時間をデータ化する機能はメールやチャットのシステムでは実装されていないため、BIZTELを活用して一元管理しています。

– オペレーターによる「ステータス」の切り替えを徹底するコツはありますか?

H.M.さま:

オペレーター自身が「自分の成果を正当に評価してもらうために必要なこと」と認識することが重要だと思います。

メンバーとの月1回の1on1では必ずステータスに連動する応対履歴のデータを提示し、「この時間は何をしていたか」「なぜこの時間が長いのか」「なぜこの時間は短くできたのか」といったコミュニケーションをとっています。私自身、業務量の可視化が一人ひとりのやる気につながると考えていますし、メンバーも同じ考えだと思います。

導入当初は、ステータス変更を忘れたオペレーターへはタイムリーにフィードバックを行い、ステータス変更が漏れていると成果が数値として表れない点を繰り返し伝えることで、当たり前の文化として定着したと思います。

– 評価制度についてもう少し詳しく教えてください。

H.M.さま:

応対履歴のデータを基にした指標を評価制度に組み込んでいます。評価指標は一般的なコールセンターと同様で、1時間あたりの対応件数や後処理時間を主にチェックしています。

加えて、保留回数も重視しています。当社は製品カテゴリが多岐に渡り製品数も多く、トラブルシューティングのパターンも数千通りに及びます。オペレーターが適切な解決策にどれだけ迅速にアクセスできるかは知識量によるため、保留回数の少なさは必要な情報にアクセスできる力を示す重要な指標だと考えています。

モバイルバッテリーから生活家電まで、オペレーターには幅広い製品知識が求められる

– チーム全体の目標設定があれば教えてください。

H.M.さま:

電話では応答率、メールでは翌日までの返信件数、チャットでは一次返信までの平均時間などをKPIとして設定しています。

一般的には非常に高い水準の目標を掲げているため、新しく入社したコールセンター経験者に「目標設定が高すぎる」と言われたこともあります。しかし、これがアンカー・ジャパンとして達成すべき基準であり、お客さまに良い体験をお届けするために当たり前であることを伝えるようにしています。

現状では妥協のないカスタマーサポート運営ができており、目標をしっかりと達成できている状況です。

– 素晴らしいですね。目標を達成するために活用しているBIZTELの機能はありますか?

H.M.さま:

BIZTELのレポート機能を活用して、チーム全体の傾向分析を行っています。

例えば、新製品発売直後やセール時期には、通常時と比較して保留回数が増加したり、後処理時間が長くなったりする傾向があります。これらのデータをBIZTELから抽出して分析し、具体的な対策を講じています。

具体的には、保留回数を減らすために該当製品の情報をオペレーターがよりアクセスしやすい場所に配置したり、後処理時間を短縮するためにツールを活用して効率化ができないかを検討したりしています。

レポートでは、オペレーターごとの通話時間・保留時間・後作業時間などが確認できる

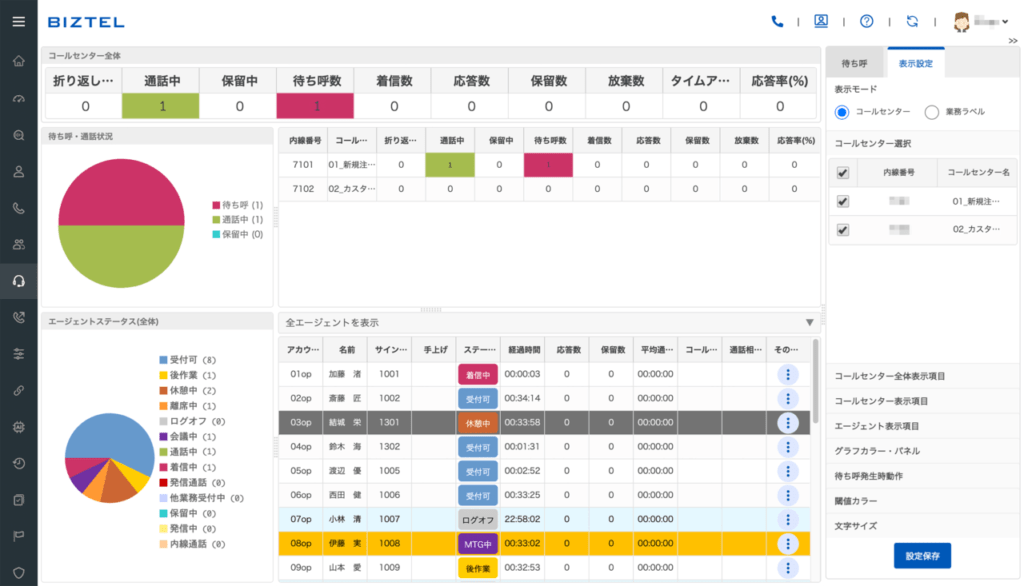

また、稼働状況モニタリングを活用してオペレーターのリソース管理も行っています。この機能は電話業務だけでなく、全チャネルの業務状況を管理するツールとして活用しています。

SVは常に稼働状況モニタリングを確認し、状況に応じて電話、メール、チャット、LINEのリソースを再配分しています。

特に、適切な人員配置によって最もスピーディに改善が見込めるのは応答率であるため、電話へのリソース配分を優先しつつ、その他のチャネルへの配分をリアルタイムに判断しながら運営しています。

稼働状況モニタリングを見ればセンターの状況が一目でわかる

– その他、役立っているBIZTELの機能はありますか?

H.M.さま:

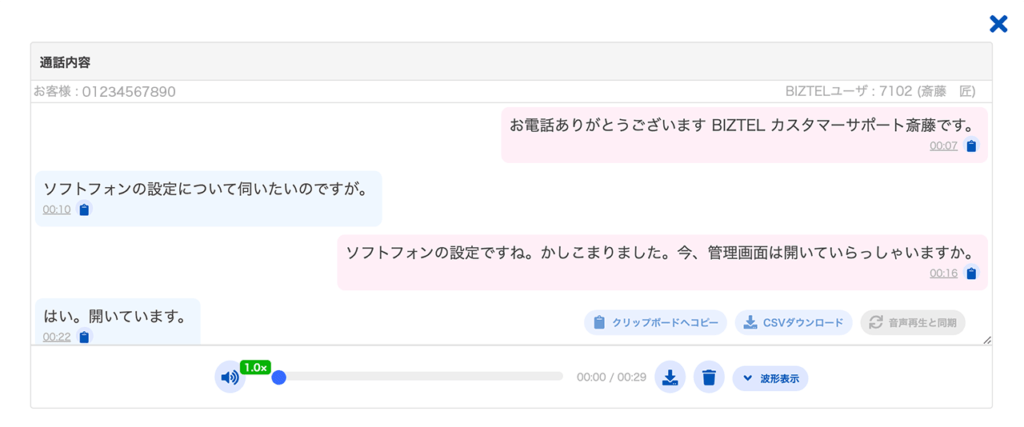

通話録音と通話音声テキスト化を活用し、管理者が定期的にオペレーターの通話内容を確認し、応対品質をチェックしています。

まずはテキストをざっと確認し、録音の確認が必要な通話を特定することで、効率的な品質管理が実現できています。

また、オペレーターは応対時に、お客さまの発言内容を正確に把握できているかをテキストで確認し、聞き漏れがないようにしています。特に住所などは音声のみでは聞き取りにくい場合がありますが、テキスト化されていることでダブルチェックが可能です。さらに、後処理の際にはCRMへの要約入力を補助するためにテキストデータを活用しています。

リアルタイムに通話音声がテキスト化されBIZTEL管理画面上で確認できる

– 最近実施されている業務改善・取り組みがあれば教えてください。

H.M.さま:

AIによる顧客対応の効率化に注力しています。具体的には、メールとチャットの一次回答をほぼAIが担当しており、その結果として生まれた人的リソースを電話対応に振り分けています。

AIによる解決率は、メール・チャットともに40~50%に達しており、問い合わせの約半数をAIで完結できている状況です。この効率化により、大幅な人員増加を行わずとも応答率を確保できていると考えています。

– ありがとうございます。最後にこれからの展望をお聞かせください。

H.M.さま:

電話対応でもAIを効果的に活用し、お客さまがより迅速に回答を得られる環境を目指していきます。メールやチャットではすでにAIが大部分を担っていますが、電話対応においても同様の効率化にチャレンジしていきたいと考えています。

AIによって生まれたリソースを、本当に人の対応が必要なお客さまに向けるという基本方針を維持しつつ、より問い合わせしやすい環境を整えることが私たちの課題です。これからもこの目標に向けて取り組んでいきます。

| 社名 | アンカー・ジャパン株式会社 |

|---|---|

| 事業内容 | デジタル製品の開発・製造・販売 (Ankerグループの日本法人) |

| URL | https://corp.ankerjapan.com/ |

本事例で導入されている主なサービス・オプション

※ 資料ダウンロードフォームに遷移しますので、必要事項をご記入の上お進みください。

ご記入いただいたメールアドレス宛に、資料ダウンロードページのURLをお送りします。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード