BIZTEL コールセンター 導入事例

ハコベル株式会社さま

柔軟な働き方とシステム活用で生産性を向上。

応答率97%を維持する物流DXを支えるコールセンター

導入前の課題

導入前の課題導入目的

導入後の効果

導入後の効果※お客さまの個人情報に関する取り組みとして、ご担当者さまのお名前はイニシャルにて表記しております。

物流DXを推進する「ハコベル」のコールセンター。

働く場所を問わないハイブリッド体制で業務に集中できる環境を整備

- 事業概要を教えてください。

K.I.さま:

当社は、「物流の次を発明する」をミッションに掲げ、荷主と運送会社を効率的につなぐ物流プラットフォーム事業「ハコベル」を展開しています。また、配車計画、配車管理、トラック簿などの配車の計画・手配・管理に関わる一連の流れをハコベルのシステムがサポートするSaaS事業、広告事業、人材事業(ハコベルキャリア)も運営し、物流業界全体のDXを推進しています。

- 出席者の役割についてお聞かせください。

K.I.さま:

軽貨物事業部のオペレーション責任者を務めています。主な役割は、配送ご希望のお客さまへの対応から、お客さまと運送会社とのマッチング、その後の決済までのプロセスを円滑に運営することです。

その他、各プロジェクトの推進や運営に関わる業務全般を担当しています。

軽貨物事業部 オペレーションG マネージャー

K.I.さま

- BIZTELの利用シーンについてお聞かせください。

K.I.さま:

当社の4つの事業部(軽貨物、一般貨物、SaaS、広告・人材)がそれぞれ設けている専用のコールセンターでの問い合わせ対応に活用しています。

軽貨物事業部および一般貨物事業部では、荷主からの「この荷物を運べますか」「注文しましたが、いつマッチングしますか」といった問い合わせや、「配送が遅れている」などの配送状況の確認対応、ドライバーからの「渋滞で集荷配送が遅れる」「住所が相違している」といった報告などを電話で受けています。

また、SaaS事業部では、主にサービスやツールの使い方に関する問い合わせが多く、広告・人材事業部では、人材募集に関する問い合わせ対応や業務連絡でBIZTELを利用しています。

- 電話以外で用意されているチャネルと、その利用割合を教えてください。

K.I.さま:

電話以外では、ホームページの問い合わせフォームとメールを用意しています。

問い合わせの約95%は電話からで、残りの約5%は問い合わせフォームやメールから寄せられます。特に、緊急性の高い問い合わせや即時対応が必要な場合には、電話からの問い合わせが多い傾向があります。

- 1日あたりの受信件数についてお聞かせください。

K.I.さま:

全事業部を合わせると、通常は1日400件程度の受信があり、繁忙期には600~700件まで増加することもあります。特に軽貨物事業部の受信件数が多く、通常で1日に250~300件、繁忙期には最大400件に達します。

- コールセンターの運営体制を教えてください。

K.I.さま:

現在、個人の希望に合わせてリモートワークとオフィスでの対応を組み合わせたハイブリッド体制で運用しています。特に軽貨物事業部は、集中しやすい環境を整えるためリモートワークも取り入れ、オペレーターが自宅での業務対応もしています。もちろん、個人情報漏洩防止などのセキュリティ対策を徹底しています。

全事業部では、常時約20名が電話対応可能な体制を整えており、その内6~7名は遠方や海外からリモートワークで業務に就いています。軽貨物事業部は専属の担当者が4名と、サポート要員3~4名を配置しています。一般貨物事業部は10名程度、SaaS事業部と人材事業部はそれぞれ数名で対応しています。

コールセンターの働く場所は自宅でもオフィスでも対応可能。それを実現したのがBIZTEL

分社化に伴い、独自のコールセンター環境が必要に。

新しいBIZTEL環境へ移行しスムーズに運用開始

- BIZTELの導入背景と導入時期について教えてください。

K.I.さま:

当社は、印刷のプラットフォームを展開するラクスル株式会社の新規事業として始まり、その後、ハコベル株式会社として分社化しました。事業開始当初からラクスル株式会社としてBIZTELを利用していましたが、分社化したことで当社独自のコールセンター環境を構築する必要が生じたため、2024年8月に導入しました。

- 他のシステムは検討されたのでしょうか?

K.I.さま:

他社との比較検討は行いませんでした。分社化前から長年BIZTELを利用しており、電話が停止することでお客さまに迷惑をかけないよう、スムーズな移行を最優先に考えたためです。また、以前の環境よりも新しいバージョンを利用することになったことで、機能強化が実現できる見込みであったため、BIZTELの継続利用を決定しました。

- 経営陣への説明はどのように進めましたか?

K.I.さま:

当社単独でBIZTELのコストを負担するため費用は増加しますが、分社化後は、すべてのシステムをラクスルから切り離し、2024年内に自社で完全に運用する目標を掲げていました。BIZTELの自社導入はその先駆けとして位置づけ、説明することで、経営陣の理解を得ることができました。

- BIZTELの新環境への移行はスムーズに行えましたか?

K.I.さま:

はい、スムーズに移行できました。移行準備にかかった期間は2週間程度でした。

準備としては、これまで使用していた電話番号や回線数、アカウントの精査や設定を行いました。切り替え当日には、新しいソフトフォンのインストールが必要でしたが、事前にインストール手順や業務開始前に行うべき設定についてのマニュアルを作成し、配布していたため、問題なく移行を完了できました。

- 移行時のBIZTELのサポートはいかがでしたか?

K.I.さま:

質問にも柔軟に対応いただき、営業担当の方とサポート窓口の方が連携して対応いただけたため、不明点や懸念点のない状態で移行できました。

応答率97%台を達成。

手厚い対応と自動化で生産性を最大化

- 新環境への移行で、便利になった点はありますか?

K.I.さま:

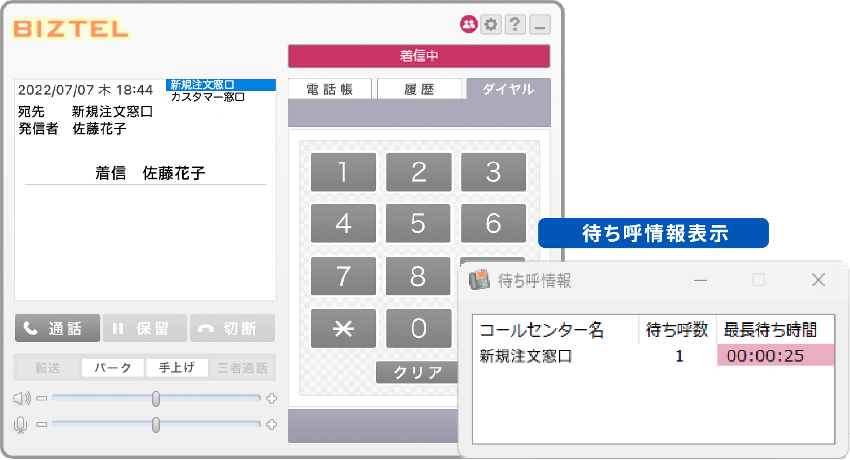

カレンダー機能やソフトフォンの待ち呼表示など、以前のバージョンにはなかった機能が実装されており、不便に感じていた点が解消され、使い勝手が向上しました。また、管理画面のUIが改善され、より直感的に操作できるようになり、非常に優れていると感じました。

ソフトフォンに待ち呼情報が表示されるため、オペレーターは待ち呼を即座に検知し対応ができる

- ありがとうございます。その他、BIZTELを評価している点についてお聞かせください。

K.I.さま:

初めてBIZTELを利用した時は、パソコンで電話ができることに非常に感動しました。働き方の自由度が高まる点がとても良いと感じています。固定電話機がなくても、パソコンさえあればどこでも電話業務ができるのは、本当に便利だと思います。

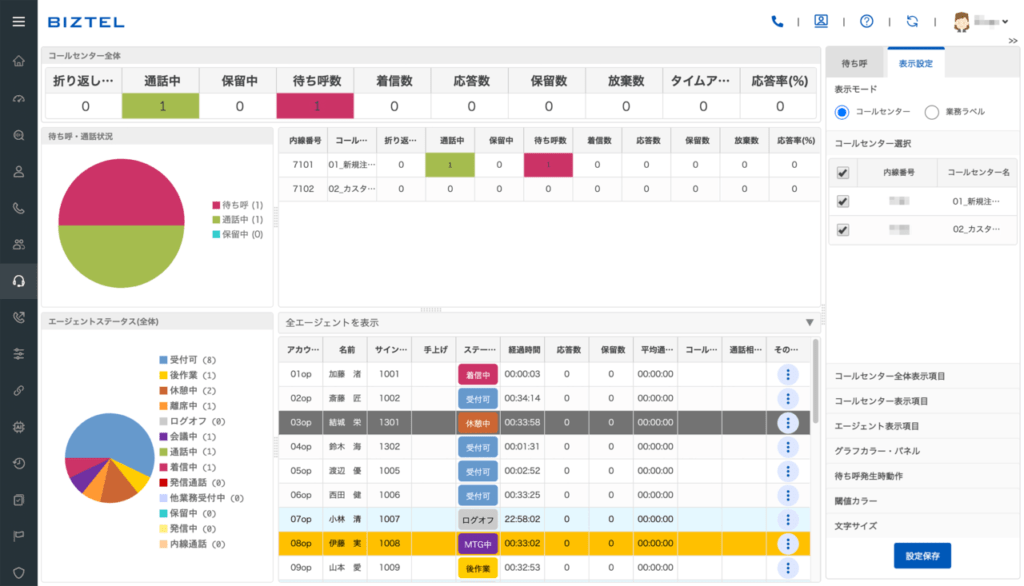

また、管理者としては特に、稼働状況モニタリング機能を評価しています。通話件数や待ち呼数などの入電状況を視覚的に把握でき、UIも使いやすく、大変便利です。

リモートワークのメンバーが多いため、離れていても担当者の対応状況をリアルタイムに確認できる点も良いですね。例えば、稼働状況モニタリングの画面上で20分から30分ほど通話が続いている状況を確認した際には、リーダーがチャットツールで「問題ありませんか」「対応に支障はありませんか」と担当者と連絡を取り、必要に応じてモニタリングを行うなどサポートができる点は、非常に大きなメリットだと感じています。

通話・保留・待ち呼などの状況をリアルタイムに把握できる稼働状況モニタリング機能

加えて、基幹システムとの連携機能も便利です。着信時に基幹システムに登録されている荷主や運送会社の情報が表示されるため、対応に入る前に過去の問い合わせ履歴や顧客情報を確認でき、円滑なコミュニケーションに役立っています。この連携機能がなければ、本題に入る前に架電者を特定するために様々なヒアリングが必要となり、急ぎの用件であれば相手にご負担をかけてしまったり、通話時間も長引いてしまいます。これらがなく、スムーズに対応できるため非常に優れた機能だと感じています。

- 通話録音機能も活用されていますか?

K.I.さま:

通話録音機能は、上長がトラブル発生時の通話内容を確認したり、過去の対応を振り返ったりする場合に、積極的に活用しています。

また、半年後や1年後に過去の通話内容の確認が必要になるケースがあるため、録音一括ダウンロード機能を利用し、データを自社のサーバへ保存しています。

- コールセンターではKPIを設定されていますか?

K.I.さま:

軽貨物事業部では、応答率95%以上をKPIとして設定しています。応答率を重視している理由は、即時対応が必要な連絡があった場合に、その受電を逃してしまうと二次的なトラブルのリスクが高まるためです。直近1~2ヵ月の実績では、応答率97%台を達成できています。

同時に、メンバーの業務負担を減らすためにも、現在は入電件数の削減にも努めています。具体的には、軽微な問い合わせや報告はアプリで登録できることを周知するといった施策を行っています。

- ありがとうございます。最後にこれからの展望をお聞かせください。

K.I.さま:

コールセンターの問い合わせ対応においては、手厚くサポートすべき部分はしっかりと人が対応するという点を押さえてサービス提供を行っていきたいと考えています。

一方で、自動化による工数削減と生産性向上にも、より力を入れて取り組んでいきたいです。最近では電話の自動発信ツールを導入し、機械音声で運送会社向けに仕事情報の案内などを行う取り組みを進めています。単純作業はシステムに委ね、より創造的な業務に人的リソースを充てる体制を構築していきたいと思います。

DXは「やるかやらないか」ではなく、「どのようにやるのか」という段階に進んでいると思います。システム導入コストと人的対応のコストを天秤にかけながら、効率的な業務体制を目指していきます。

| 社名 | ハコベル株式会社 |

|---|---|

| 事業内容 | 物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」の運営 |

| URL | https://corp.hacobell.com/ |

本事例で導入されている主なサービス・オプション

※ 資料ダウンロードフォームに遷移しますので、必要事項をご記入の上お進みください。

ご記入いただいたメールアドレス宛に、資料ダウンロードページのURLをお送りします。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード