BIZTEL コールセンター 導入事例

導入前の課題

導入前の課題導入目的

導入後の効果

導入後の効果※お客さまの個人情報に関する取り組みとして、ご担当者さまのお名前はイニシャルにて表記しております。

大手メーカーのエンドユーザー向けにITサポートを提供。

ITに特化した専門性の高いコールセンター

- お客さまの事業についてお聞かせください。

M.M.さま:

当社の主軸はITサポート事業です。元々はパソコン教室や修理訪問、中小企業のホームページ作成代行など、企業のIT活用を支援していました。ITの進化に伴い、使いこなせない人が増え、15年ほど前から電話サポートのニーズが増加し始め、「IT何でも相談し放題サービス」というブランドでコールセンター事業を始めました。

現在は事業の95%をコールセンター事業が占めていますが、電話サポートはあくまで手段の一つとして捉えています。事業の本質はITサポートであるため、将来的にAIなどの技術進化で電話サポートのニーズが変化していけば、今とは異なるITサポート事業に転換することも考えています。

- 出席者の役割についてお聞かせください。

M.M.さま:

約1年前に新設された「事業推進部」の部長を務めています。

この部署は、各部門の業務改善、生産性向上、品質向上の取り組みを組織的に進める役割を担っています。以前は各部署がそれぞれ取り組んでいましたが、通常業務に追われて本格的に取り組むことが難しい状況でした。そこで、様々なシステムや最新のソリューションの利用推進を進めてきた私の経験やノウハウを組織的な知見として蓄積し、展開することを目指して新設されました。

事業推進部

部長

M.M.さま

- BIZTEL導入部署と利用シーンについてお聞かせください。

M.M.さま:

主に、コールセンター事業の重要な柱である「IT何でも相談し放題サービス」で利用しています。この事業では、NECパーソナルコンピュータ株式会社さま、キヤノンビズアテンダ株式会社さま、富士通クライアントコンピューティング株式会社さま、イッツ・コミュニケーションズ株式会社さまといった大手メーカーのエンドユーザー向けにITサポートを行っています。もう1つの柱である光通信グループさまのプロバイダー契約者向けのテクニカルサポートやカスタマーサポートでもBIZTELを利用しています。

- 電話以外で用意されているチャネルとその利用割合を教えてください。

M.M.さま:

クライアントさまの要望に応じてメールやチャットの窓口も用意しています。ただ、ITに不慣れなお客さまが多いため、電話が95%を占めており、メールやチャットの利用はかなり少ない状況です。

- 1日あたりの受信件数についてお聞かせください。

M.M.さま:

BIZTELを活用しているすべての窓口を合わせると500件ほどです。

- コールセンターの拠点数と何名で対応されているか教えてください。

M.M.さま:

愛媛県の松山市と宇和島市の2拠点で対応しています。

松山拠点は35名体制、宇和島拠点は25名体制です。それぞれの拠点で、「IT何でも相談し放題サービス」やその他のコールセンター業務を担当に分かれて対応しています。

2025年3月からは既存のクライアントさまからの新案件で20席を増床する予定で、現在センターの拡張工事を進めています。

受電率の平準化を目指しシステム導入を検討開始。

オペレーター目線でわかりやすいBIZTELを採用

- BIZTEL導入前に利用していたシステム環境と当時の課題についてお聞かせください。

M.M.さま:

システムは導入しておらず、着信すると全ての電話機が一斉に鳴る仕組みでした。電話機のファンクションキーに窓口ごとの名称を記載しており、オペレーターが自分の判断で対応する窓口を選ぶ運用を行っていました。

一斉に電話が鳴るため音によるオペレーターへの心理的ストレスがありましたし、オペレーターの判断で窓口を選ぶため受電率が高い窓口と低い窓口の差が発生してしまう点が課題でした。

また、通話録音の管理にも課題がありました。SDカードで取得した通話録音を毎日業務終了後にサーバに保存する作業が必要で、時間がかかっていました。

- 比較検討したサービスがあれば教えてください。

M.M.さま:

10社ほど調べ、費用対効果のシミュレーションを作成し、最終的に3社まで絞り込みを行いました。

- BIZTELを採用した理由をお聞かせください。

M.M.さま:

前職でオンプレミス型の高機能なコールセンターシステムを利用していた経験から、便利だけれど必須ではない機能があると考えていました。そこで、「絶対に必要な機能」「便利な機能」「なくてもよい機能」の3段階に仕分けし、その中で「絶対に必要な機能」が可能な限り揃っているシステムがBIZTELでした。

特に、日々使用するオペレーターやSVにとって「絶対に必要な機能」が網羅されており、かつ、「直感的にわかりやすいシステム」であることを重視しました。

例えば、管理画面が表面上は日本語表記だったとしても、深い階層に進むと英語表記になるシステムは多くあります。オペレーター目線では、英語表記は機能を使用しなくなる第一歩です。その点、BIZTELはどんなに階層が進んでも日本語表記で一貫しているため高評価でした。

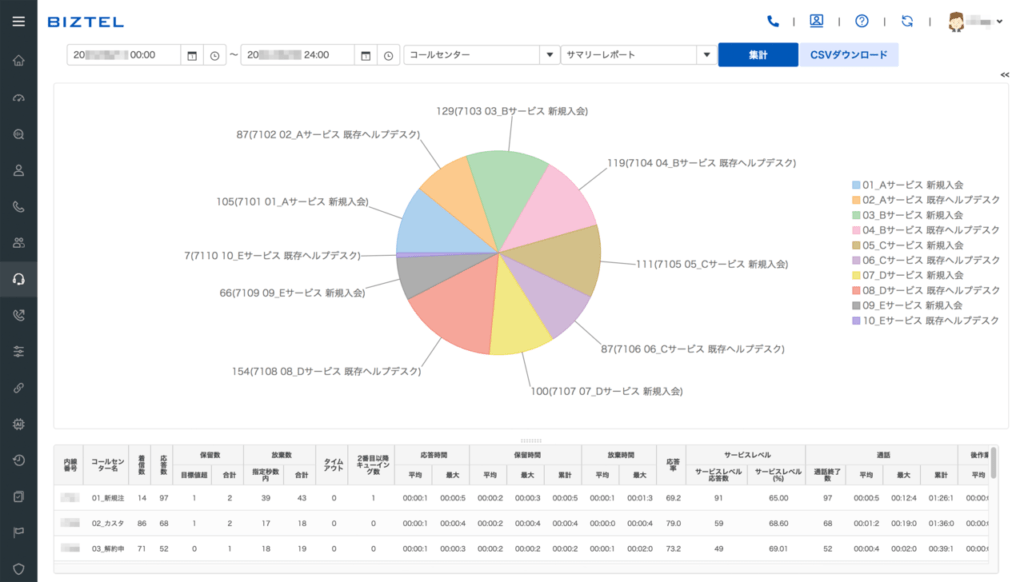

また、BIZTELのレポート機能はシンプルなので管理画面上での高度な分析には向きませんが、それで十分だと考えています。それ以上に欲しいレポートがあれば、私がデータをダウンロードし作成すれば事足ります。オペレーターやSVが使いこなせないような高度な機能はシステム上には必要ないと判断しました。

管理画面上で必要十分なデータが手に入るBIZTELのレポート機能

BIZTELはIVRを含めたコールフロー設定、着信ルール設定、スキルレベル設定、基本的なレポートなどが過不足なく揃っていますし、オペレーター目線で直感的に使いやすいシステムだと思います。

付け加えると、クラウド型であることも選定理由です。オンプレミス型は減価償却資産として毎月のコストが明確になるメリットはありますが、一度導入すると融通が効かず、また、追加機能のコストが高額なため、最終的には高くつく印象です。一方、クラウド型であれば必要に応じて柔軟にアカウント数やコール数の調整ができ、コストコントロールがしやすい点を評価しました。

生産性の向上・収益性の可視化により

人員配置の適正化が進み、業績が向上

- BIZTEL導入で当初の課題は解決しましたか?

M.M.さま:

はい、最も大きな効果としては、通話録音が自動化されたことです。これまでSDカードで行っていた通話録音の管理が自動化され、万が一、データが消失するリスクもなくなりました。作業時間の削減とデータの安全性が確保できています。

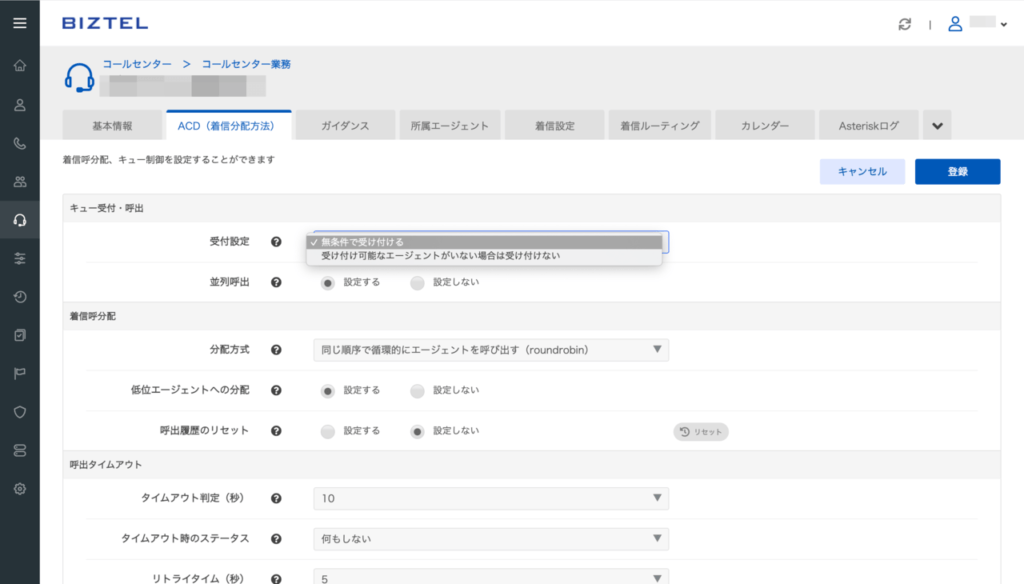

また、ACDで入電を自動配分したことで、オペレーターのストレス軽減につながっています。一斉に電話が鳴る環境から解放され、静かな環境でコールセンター業務ができるようになりました。

入電が自動分配されるため、窓口ごとの受電率の偏りも解消し生産性も向上しています。ただ、効果が出るまでは想定よりも時間がかかりました。各チームのSVに、最も効率のいい分配パターンを模索してもらったのですが、システム利用に対する積極性に温度差がありました。そこで私が分析レポートを10日ごとに作成し、SVに対して改善のためのレビューを繰り返すことで、利用開始から半年ほどで全てのSVがBIZTELを積極利用してくれるようになりました。

その成果として、人件費の削減や売り上げ向上に寄与する組織ができ、根付いてきたと実感しています。

BIZTELのACD機能では窓口ごとに入電の振り分けルールが設定可能

- 素晴らしいですね。数値的な成果があれば教えていただけますか?

M.M.さま:

ATT(1コールあたりの平均通話時間)とACW(後処理時間)が着実に下がって、確実に効率化が進んでいます。ACWは現在、1分30秒ほどです。

ただ、ATTもACWも短ければ良いものではなく、適正時間があると考えています。短すぎると二度手間や三度手間、トラブルが増え、1件の処理時間が結果的に長くなる可能性があります。適正時間に近づけられるような取り組みを各チームのSVと相談していきたいと考えています。

収益性の可視化も大きな成果となりました。稼働率や占有率といった指標を定義し、経営指標として活用できるようになりました。クライアント別の収支が明確になり、実は半数ほどが赤字だったことが判明しましたが、経済条件の見直しや人員配置の適正化を進めた結果、すべての案件で黒字化を実現しました。

- BCP対策での利用があればお聞かせください。

M.M.さま:

BCPを目的に、愛媛県内では松山市と宇和島市の2拠点で運営しているほか、青森県と宮崎県のパートナー企業との協力体制を構築しています。パートナー企業にもBIZTELのアカウントを発行しており、緊急時にはパートナー企業で対応ができる体制を整えています。

- 最近実施した業務改善・取り組みがあれば教えてください。

M.M.さま:

3年前からオペレーターの評価指標を大きく変更したことで、「顧客満足」を高める取り組みができるようになりました。

以前はオペレーション上のルールに沿った項目を評価する方式でしたが、この割合を50%に圧縮し、残りの50%をラポール※、つまり、「お客さまにどれだけ寄り添えたか」を評価することにしました。

最初は方針変更に慣れず評価を落とすオペレーターもいましたが、時にはルールに反してでもお客さまに寄り添った対応をすることが顧客満足につながることを理解してもらうことで、3ヶ月ほどで評価を戻すことができました。こうした取り組みができていることは当社の長所だと自負しています。

※ ラポール:信頼関係や親密な関係を築くこと

- 素晴らしい取り組みです。最後に、これからの展望をお聞かせください。

M.M.さま:

「お客さま・オペレーターへの価値提供」と「経営としての収益性確保」の両立を実現していくことが今後の展望であり、大きな目標です。

私たちが最も重視しているのは、お客さまの利便性向上です。そのために欠かせないのが、お客さまと直接対話するオペレーターの利便性向上だと考えています。一方で、営利企業として収支管理や経営視点での運営も必要です。

「夢と現実」ともいえる「お客さま・オペレーターへの価値提供」と「経営としての収益性確保」を両立させることは簡単なことではありません。

ただ、幸いにも当社の経営陣は理解があります。二つの側面の両立に舵を切る決断をしてくれているのは非常に心強いですね。経営陣の理解と支援のもと、より良いサービスの提供と健全な事業運営の両立を目指していきたいと考えています。

| 社名 | 株式会社ウォンズ |

|---|---|

| 事業内容 | コールセンター事業、ビジネス企画設計事業、海外投資事業 |

| URL | https://www.wons.co.jp/ |

本事例で導入されている主なサービス・オプション

※ 資料ダウンロードフォームに遷移しますので、必要事項をご記入の上お進みください。

ご記入いただいたメールアドレス宛に、資料ダウンロードページのURLをお送りします。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード