【電話のプロが解説!】 7割以上が経験!電話対応時の「カスハラ」に対策が必要な理由とは?条例施行を機に考えたい「企業の守るべきもの」

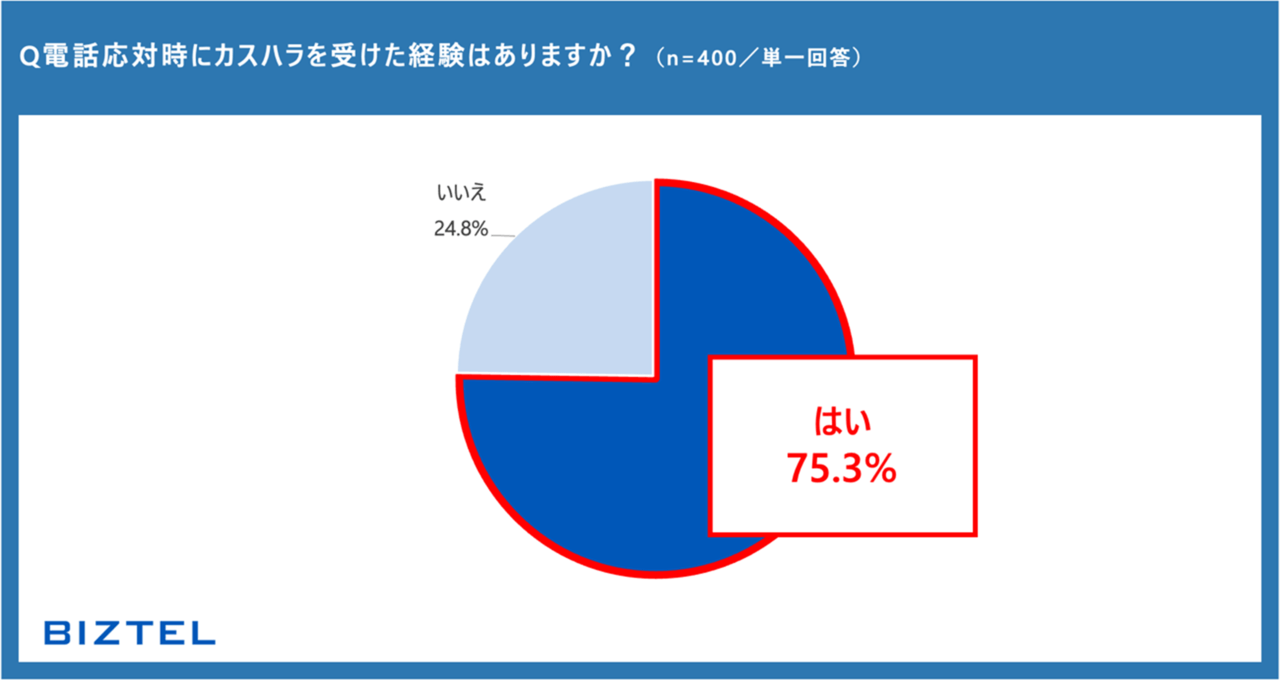

コンタクトセンターをはじめ、業務で電話対応をするビジネスの現場で、「カスタマー・ハラスメント(以下、カスハラ)(※)」が大きな問題になっています。株式会社リンクが、電話対応の業務に携わる、全国400人を対象に実施した調査では、7割以上がカスハラを経験したと回答しています。一方で、企業による対策はまだ十分とは言えない状況です。また、東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例の認知度も5割を切っています。こうした現状に、企業はどのように向き合うべきか。“クラウド電話のプロ” 株式会社リンクの坂元剛が解説します。

※リンクでは、カスハラを「顧客や取引先などからの、不当または過度な要求・暴言・脅迫などにより、従業員の業務遂行を妨げ、精神的な負担を与える行為」と定義しています。

東京都の「カスタマー・ハラスメント防止条例」(通称:カスハラ防止条例)とは、顧客による悪質な迷惑行為から就業者を守り、健全な職場環境を整えることを目的に制定された条例です。東京都では全国に先駆け2024年10月に成立し、2025年4月1日から施行されました。

顧客の正当な権利に配慮しつつも、就業者との対等な関係を明確にし、企業には防止策の整備や従業員保護が求められます。 東京都が策定したガイドラインには、カスハラの具体例や対応方法、従業員教育、相談窓口の設置などが盛り込まれており、企業が適切に対応するための体制づくりを支援しています。

現在、北海道や群馬県といった東京都以外の自治体でも同様の条例が施行されています。

参考情報:東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

[調査概要] 調査方法:インターネット調査

調査主体:株式会社リンク

調査期間:2025年4月30日(水)- 2025年5月7日(水)

調査対象:20~99歳 男女(性別均等割付にて回収)

調査対象地域:全国 回答数:400

▼調査結果の詳細はこちらを参照ください https://biztel.jp/news/release/2025/05/27/16367/

目次

電話対応時の「カスハラ」が企業に与えるリスクとは

―今回の調査で、電話対応をする人の約75%がカスハラを経験していると回答しています。この数字をどのように捉えていますか?

75%というのは、正直思っていた以上に高い結果で驚いています。おそらく、社会的に「カスハラ」という言葉が一般化したことで、自分がこれまで受けてきた電話を振り返り「あれはカスハラだったのでは」と気づくようになったことも要因だと考えられます。

ただ、数字だけを見て「カスハラが多く発生している」という結論で終わってしまうのは早計です。なぜカスハラが発生したか、その「きっかけ」に目を向ける必要があります。

カスハラは、お客さま側にのみ原因があるとは限りません。例えば、通常の問い合わせ、または正当なクレームであっても、オペレーターの対応や言葉遣いが適切でないと、お客さまのストレスとなり、カスハラに発展してしまうことも考えられます。カスハラが何に起因して発生しているのかを、見極めた上で対策を考えていく必要があるのではないでしょうか。

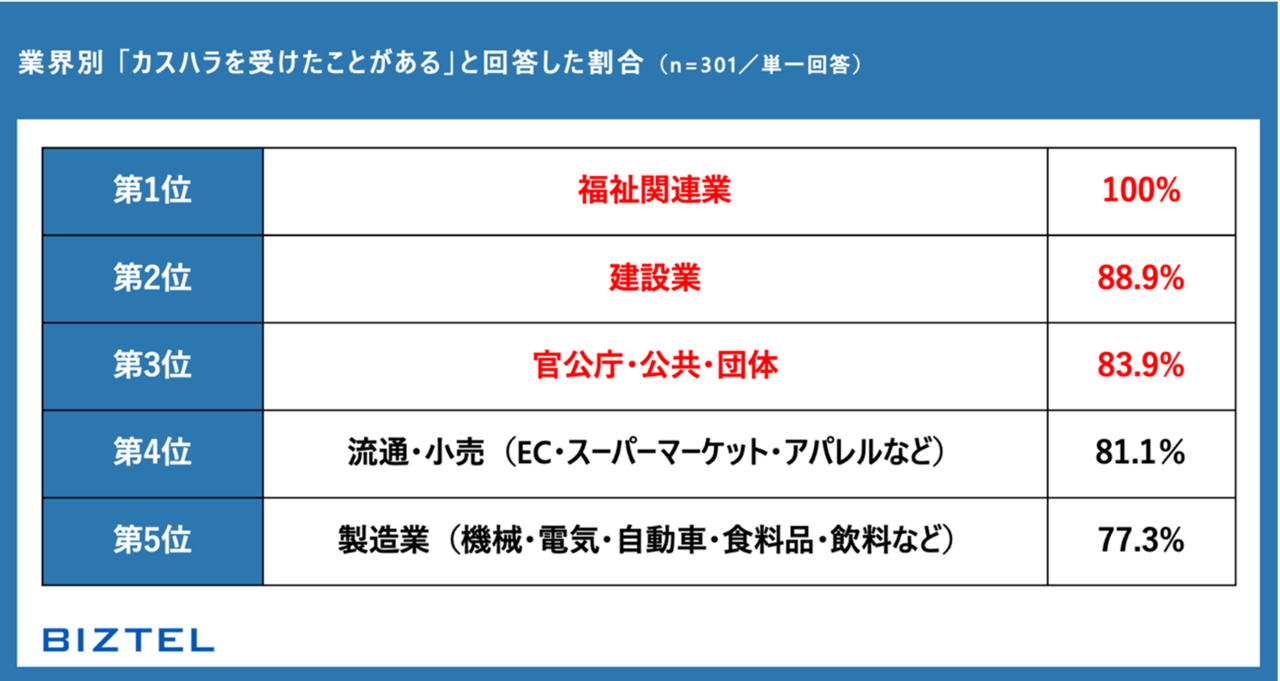

―業界別に見ると、「福祉関連業」「建設業」「官公庁・公共・団体」などがカスハラを経験した割合が高い傾向でしたが、こうした分野で電話によるカスハラが多い背景には何があるとお考えですか?

カスハラの発生は業務内容と密接に結び付いていることが明らかになりました。

福祉関連業や建設業のように、お客さまとの接点が多く、関係性が密になりがちな業界では、カスハラが発生しやすい傾向にあると考えられます。

ただし、4位の「流通・小売」は81.1%、5位の「製造業」は77.3%と、どちらも決して低いわけではありません。どの業界であっても、カスハラは起こり得るということを、企業は認識する必要があると思います。

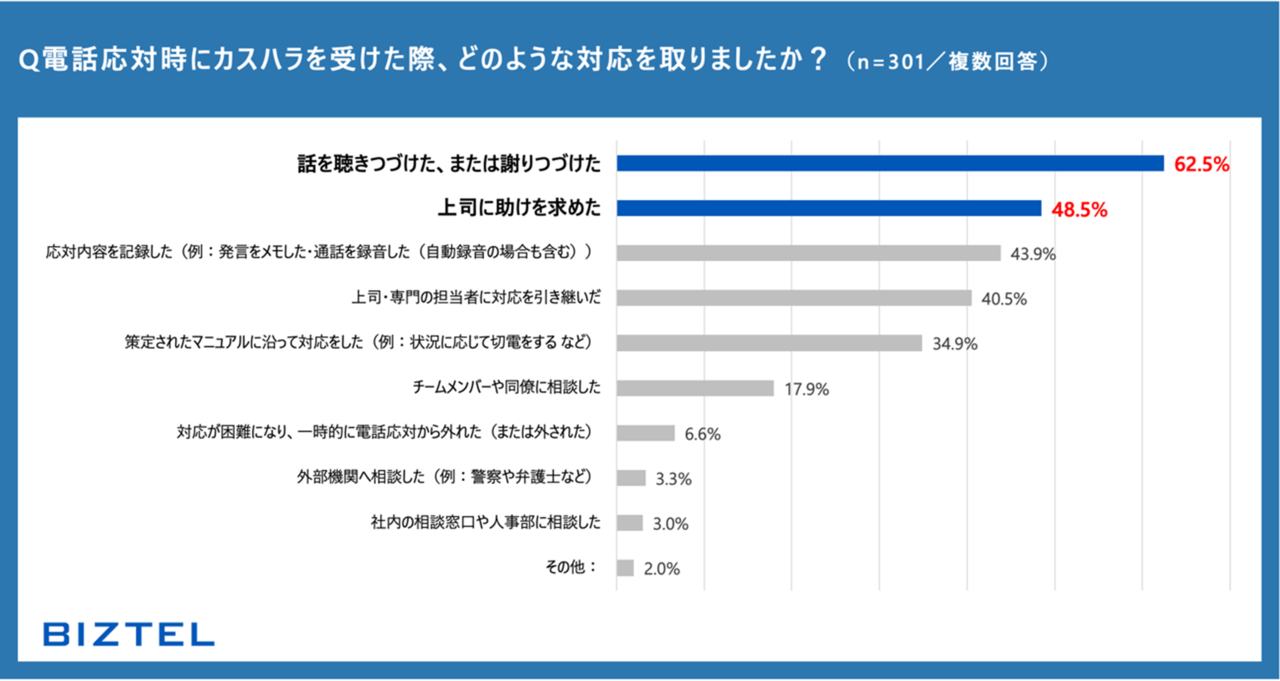

―電話業務において、カスハラを受けた経験のある人が多いという現状があるなか、現場では「話を聴きつづける、または謝りつづける」という対応が60%を超えています。この結果からは “対応疲れ”や“受け身の姿勢”という印象が伺えますが、こうした状況に手を打たないままでいると、どのようなリスクがあるとお考えでしょうか?

これまでの時代は「お客さま第一」という言葉が、都合のいいように解釈をされてしまい、お客さま側は多少無理な要望でも交渉すれば何とかなるという考えになっていたり、電話対応をする従業員側も多少理不尽なことであっても仕方がないと受け入れてしまったりという慣習になってしまっていたように思います。

しかし、時代は流れ、こうした文化・慣習に違和感を覚える世代も増えています。今は昔に比べ、職業の選択肢は広がり、転職も一般的になっています。その結果、無理をしてまでその職場にとどまる理由がなくなりつつあります。

我々のサービスのメインユーザである、コンタクトセンター業界をはじめ、どの業界でも人材不足が深刻な問題となっていますが、今後「カスハラ」を企業全体の問題と捉え、組織として従業員を守るための対策を進めていかないと、離職や採用難による人手不足は、ますます増えていくことが予測されます。健全な企業運営のためにも、カスハラ対策は早急に取り組むべき課題と言えます。

広がるカスハラ対策の義務化。誤った「お客さま第一」からの脱却が対策推進の鍵

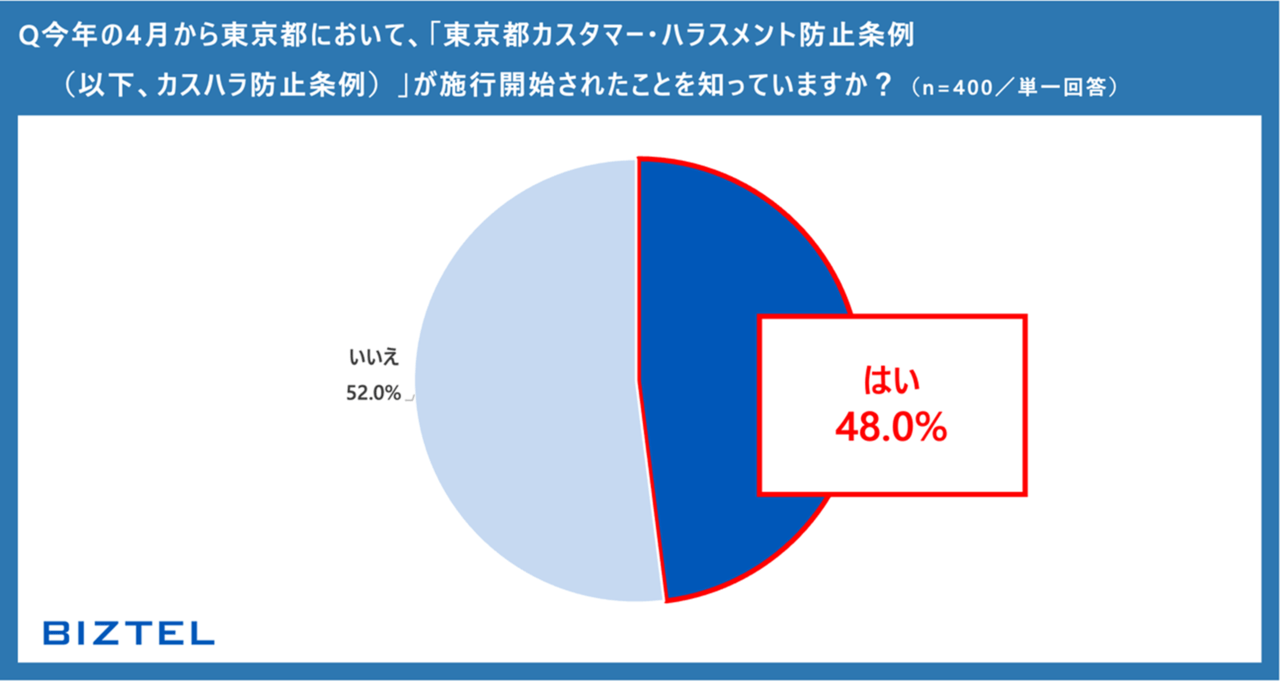

―48%の人が東京都のカスハラ防止条例が施行されたことを知っていると回答しました。約半数の方が認知しているこの状況をどう評価されていますか?

全国を対象にした調査で、東京という一部エリアの条例が、ここまで知られていることは高く評価しています。メディアでも積極的に取り上げられたことで、企業だけでなく、お客さまにもハラスメントを自分事として意識してもらうきっかけになったのではないでしょうか。

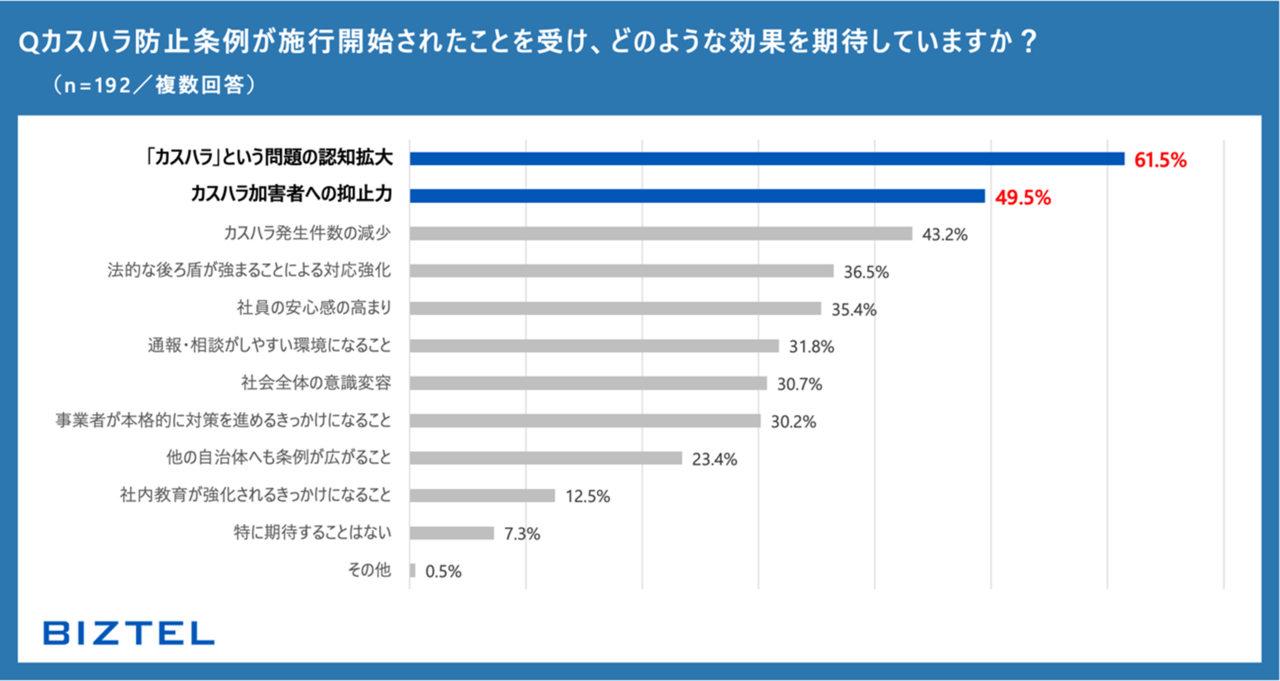

実際に今回の調査でも、条例の施行に対する効果として「カスハラの認知拡大」や「加害者への抑止力」を期待する声が多く寄せられました。今後、施行開始した効果が徐々に表れてくると考えています。

―労働施策総合推進法の改正により、2026年を目途に企業はカスハラ対策を講じることが義務付けられました。これまで東京都や一部道県(北海道・群馬など)で先行して制度化が進んできましたが、今後、全国的に広がるなかで、企業はこうした制度や義務化の動きをどのように捉えていくべきでしょうか?

東京都が先陣を切って始めたカスハラ対策が全国に広がっていくことは、コンタクトセンター業界に関わる者として、非常に素晴らしいことだと思います。

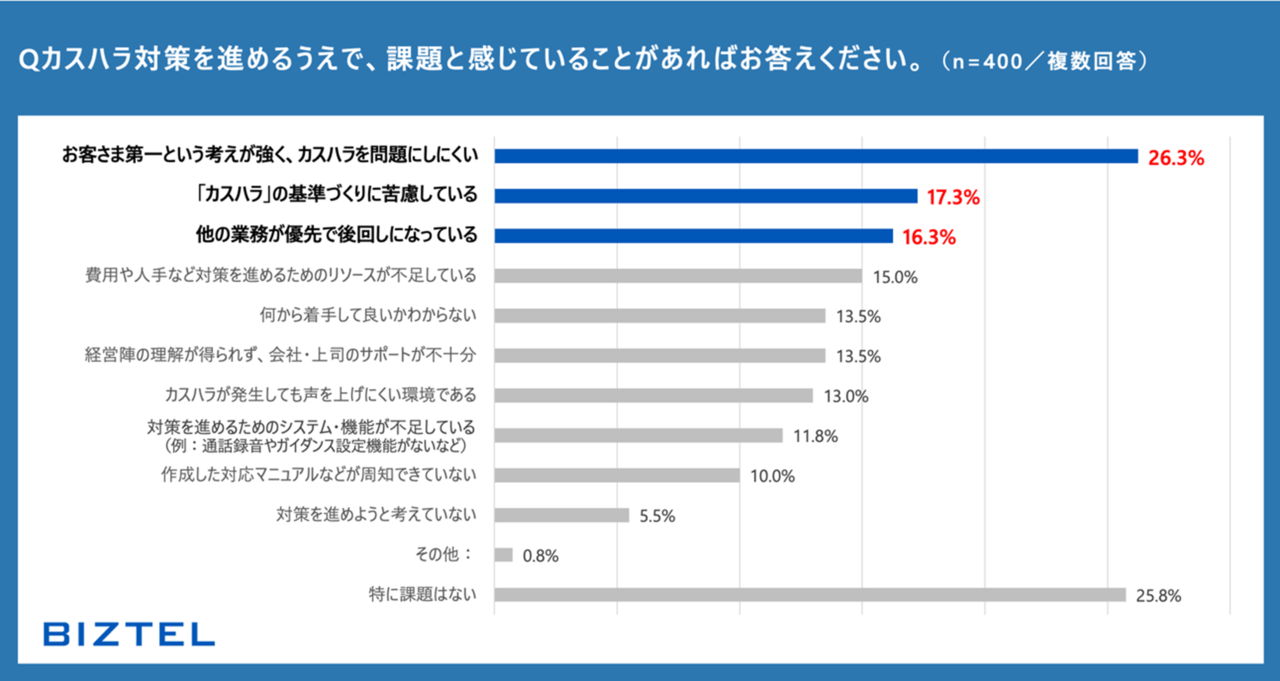

カスハラを放置することは、健全なビジネスにおいて、本来あるべき姿である「顧客と企業の対等な関係」を築くことの障害になると考えています。ただ、現在の経営層は「お客さま第一」の慣習が根強い環境で育ってきた方も多く、それがカスハラ対策への積極性を欠く原因になっているケースも少なくありません。

ですので、今回の「企業におけるカスハラ対策の義務化」という制度が、この状況を変えるきっかけとなり、顧客だけでなく従業員も大事にするという意識改革につながってほしいと思っています。

BIZTELも、意識改革の一助になるよう、企業におけるカスハラのリスクやカスハラ対策の事例といった情報を積極的に発信していきます。

リソース不足で未対策…から抜け出す。AIで効率的に見つける「自社に合ったカスハラ対策」の道筋

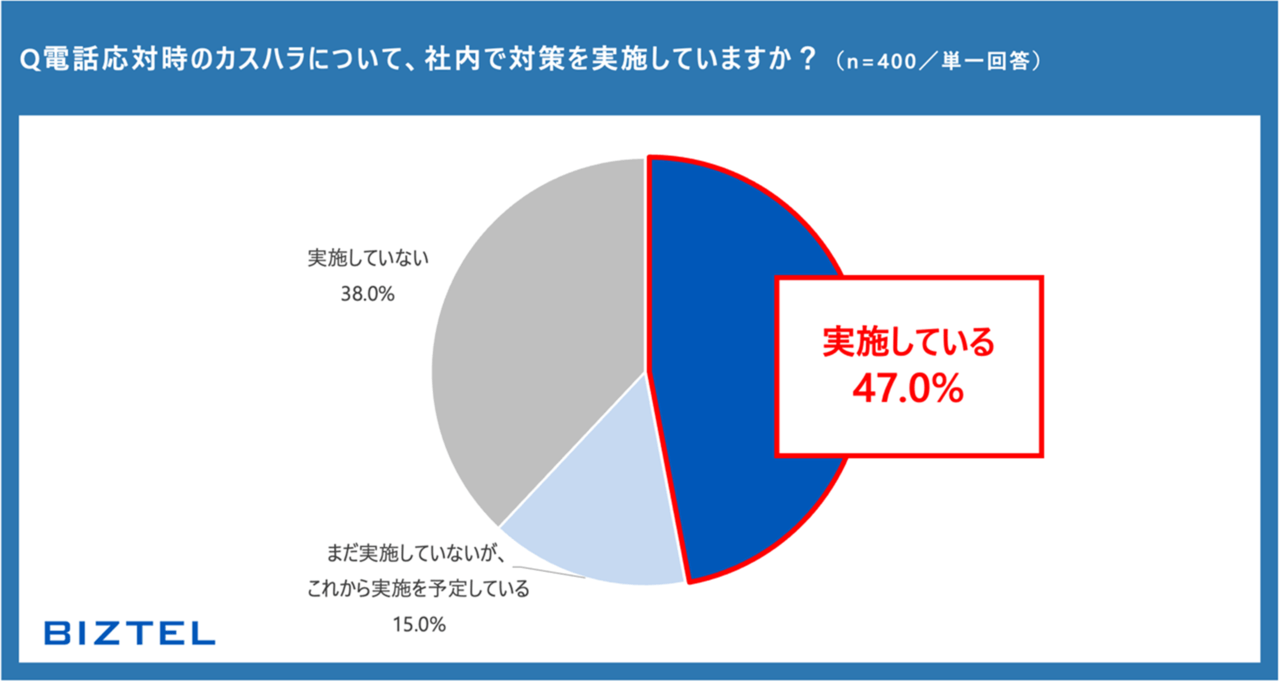

―電話対応時のカスハラについて、約47%が社内で対策を実施していると回答しています。その割合を業界別に見ると、建設業、金融、IT・通信業界が上位を占めています。これらの業界が対策に積極的な背景には、どのような業界特性や危機意識があるとお考えでしょうか?

カスハラが自社に与える影響の大きさを認識している業界ほど、対策が進んでいるのではないかと考えられます。

建設業は取引額も大きく、また既製品を売る業種ではないため、顧客との丁寧なすり合わせが不可欠です。また、金融、IT・通信はサービス(無形商材)の販売がメインとなります。

そのため、これらの業界では電話でのコミュニケーションが、顧客に商品・サービスを選定してもらうための重要な接点であると考えられています。通常の問い合わせ対応だけでなく、カスハラなどのトラブル対策も重要だと認識されている表れなのではないかと思います。

とはいえ、1位の建設業にしてもその割合は約56%ということですから、まだ半数の企業が対策を講じていないということを考えると、カスハラ対策はこれからが本番と言えるのではないでしょうか。

―対策を進めたくても「お客さま第一」が壁になる現場が多いとのことですが、そこから一歩踏み込んでいくためには、どのような取り組みや支援が必要とされるのでしょうか?

電話対応が主な業務であるコンタクトセンターでも、カスハラに対して何らかの対策を講じなければならないという危機感をもっている現場は多いです。BIZTELにも、カスハラ対策のご相談が増えています。また、カスハラ対策をテーマにしたセミナーは、大変多くの方にご参加いただいています。では、まず何をすればいいのかというと、「自社を知ること」です。具体的には「カスハラの発生状況とその内容を把握する」ということが必要です。

実際に、どんなカスハラが発生しているのか、現場はどんなことに困っているのかなどのデータを収集・分析し、自社で発生しているカスハラの傾向を導き出すことが大切です。データを収集・分析することで、自社に必要な対策方法が見えてくると思います。

例えば、オペレーターの対応がカスハラのきっかけになっている場合は、教育・研修に重点を置いて応対スキルの向上を図る必要があります。お客さま起因の場合は、発生したカスハラが「暴言・罵倒」なのか「過剰な要求」なのかなど、タイプを分類し、タイプに合わせた対応を策定する必要があると思います。

ただし、どの業界・会社でも日々の業務に追われており、分析や情報収集に時間を割くのは難しいはずです。それは、コンタクトセンターでも同じだと思います。では、限られた時間のなかでカスハラ対策をどう進めればいいのか。その回答となるのが、「AI活用」です。

例えば、BIZTELではAPI連携を活用し、生成AIによる「カスハラの自動判定」ソリューションを提供しています。通話データを分析し、その通話が「通常会話」「クレーム」「カスハラ」のどれに該当するか、またカスハラだった場合には、暴言や罵倒であれば「精神的攻撃型」や過剰な要求であれば「過剰要求型」などのタイプ分けをしてくれるため、自社でどれだけカスハラやクレームが発生しているのか、どんなタイプが多いのかといった、自社の現状を可視化できます。

ツールを活用し、自動化をすることが、効率的に情報を整理するためには必須と言えるかもしれません。

この機能はAPIを活用して実現できています。そういったBIZTELでできるカスハラ対策の情報は「BIZTELブログ」に掲載するなど、積極的に情報を発信して、カスハラ対策をする企業のサポートを進めていきます。

他にも、BIZTELには応対中のオペレーターがSVにヘルプをお願いするときに使う「手上げ」機能が搭載されていますが、今後はさらにカスハラ対策として、ヘルプを出す際に応対状況や「カスハラの可能性あり」など、ヘルプを出した背景と併せて手上げができるようにすることも考えています。

―最後に今、カスハラへの取り組みを進めようとしているコールセンターや企業の担当者へのメッセージをお願いします。

カスハラ対策は、誤った「お客さま第一」といった先時代的な考え方との決別だと思っています。これまでは、お客さまと企業が必ずしも対等な関係ではなく、ときに企業は提供している商品やサービスの対価以上のものを顧客に求められるといったギャップが生まれ、それがカスハラに発展していたのではないでしょうか。

今後企業は、従業員を守るため、そしてビジネスを成功させるために、お客さまと対等な関係を築き、カスハラを抑止する努力が必要だと思います。

そして、お客さまも自身の要求が商品やサービスの対価に見合っているかを判断するということが求められるのではないかと思います。

先時代的な考え方を改め、企業とお客さまを対等な状態にもっていくことこそが、カスハラ対策のゴールと言えます。私たちもできる限りのサポートをしますので、担当者の皆さんには大きな時代の流れを変える、その分岐点にいるという意識をもって、ぜひ積極的に取り組みを進めていただければと思います。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード