カスハラに負けない!「正しく対処」するための手法(BIZTEL大学第13回 講義レポート)

BIZTEL大学は、コンタクトセンター従事者の方へ「学びの機会」と「悩みの解決」を提供するために開校した無料オンラインスクールです。累計1,850名(2025年8月時点)以上の入学者へ「センター運営の持続的な成長」に役立つ情報をお伝えしています。

第13回の開催では、『カスハラに負けない!「正しく対処」するための手法とエピソード打ち明け大会(※1)』と題して、セミナーを実施しました。

※1『カスハラエピソード打ち明け大会 』は、エピソードを共有いただいた方々の情報保護の観点から、本記事およびアーカイブ動画には収録されておりません。

本記事では、「実践で役立つカスハラ対策例」や「耐ストレス力を上げる方法」など、講義の一部をご紹介します。

目次

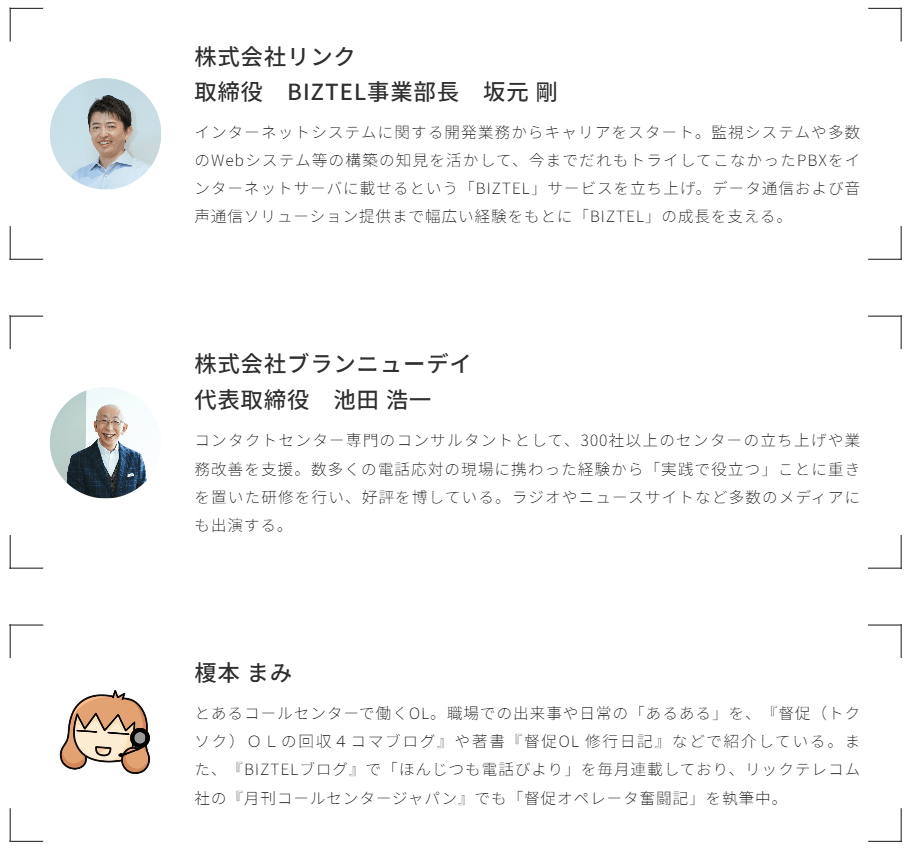

講師

BIZTELブログ「ほんじつも電話びより」はこちら

「カスハラ」の発生原因・タイプ・対策法を解説

坂元 まずは、「どんな内容がカスハラに該当するのか」を解説できればと思います。榎本さんはスーパーバイザー(以下SV)として働かれていますが、現場でカスハラに悩むことはありますか?

榎本 ありますね。これまでもカスハラ自体はありましたが、最近は言葉として広く一般的になったことで気づきやすくなりました。オペレーターからも「カスハラです!」とよくエスカレーションを受けています。

そもそも「カスハラ」とは?

坂元 「カスハラ」という言葉はいつ頃から一般化してきたのでしょうか?

池田 この言葉が世間に知られるようになったのは、厚生労働省が2022年に発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表してからではないでしょうか。それまでは、「ハードクレーム」という言い方をしていた時期もあります。

2025年4月には「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。そこではカスハラを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義しています。

カスハラの例としては、長時間の拘束、怒鳴られる、暴言を吐かれるといったものがあります。また、同じクレームを過剰に何度も繰り返す、話をすり替える、揚げ足をとるなども挙げられます。

この条例では、カスハラ行為をした顧客にも一定の責任が課されるとしていますが、注目すべきなのは、カスハラを防止するための対策が、事業者側に義務付けられていることです。具体的には、相談窓口の設置やマニュアルの作成、従業員への教育などが対策として挙げられています。

これらの対策を講じなくても企業への罰則はありませんが、だからといって何もしなくてもよいというわけではありません。カスハラ対策を実施しているかどうかは、今後間違いなく採用活動に影響を与えると考えられます。

カスハラの発生原因と線引き方法

池田 日本コンタクトセンター協会(CCAJ)の調査によると、カスハラのきっかけとなる理由の約7割は、お客さまからの無理な要求や勘違いといった顧客側に起因するものだという結果が出ています。ただし、残りの約3割は、従業員の接客態度や言葉遣い、商品・サービスの欠陥といった企業側に起因するものとなっています。ですので、電話応対の基礎を強化するなどの対策を講じることで、企業起因のカスハラは抑止できるといえます。

難しいのは、「カスハラ」なのか「通常の苦情」なのかの判別がつきにくいところです。これは、会社の様々な部門の人と総合的に判断する必要があります。企業側に落ち度がある場合は「苦情」で、明らかに度を超えていたら「カスハラ」ということになりますが、この線引きが難しく、どのセンターでもマニュアル化に苦慮していると感じています。

実際にカスハラの可能性がある応対が発生した際は、管理者が1人で判断するのは非常に難しいため、センター長とSV、または、SV2名の体制で行うようにしましょう。

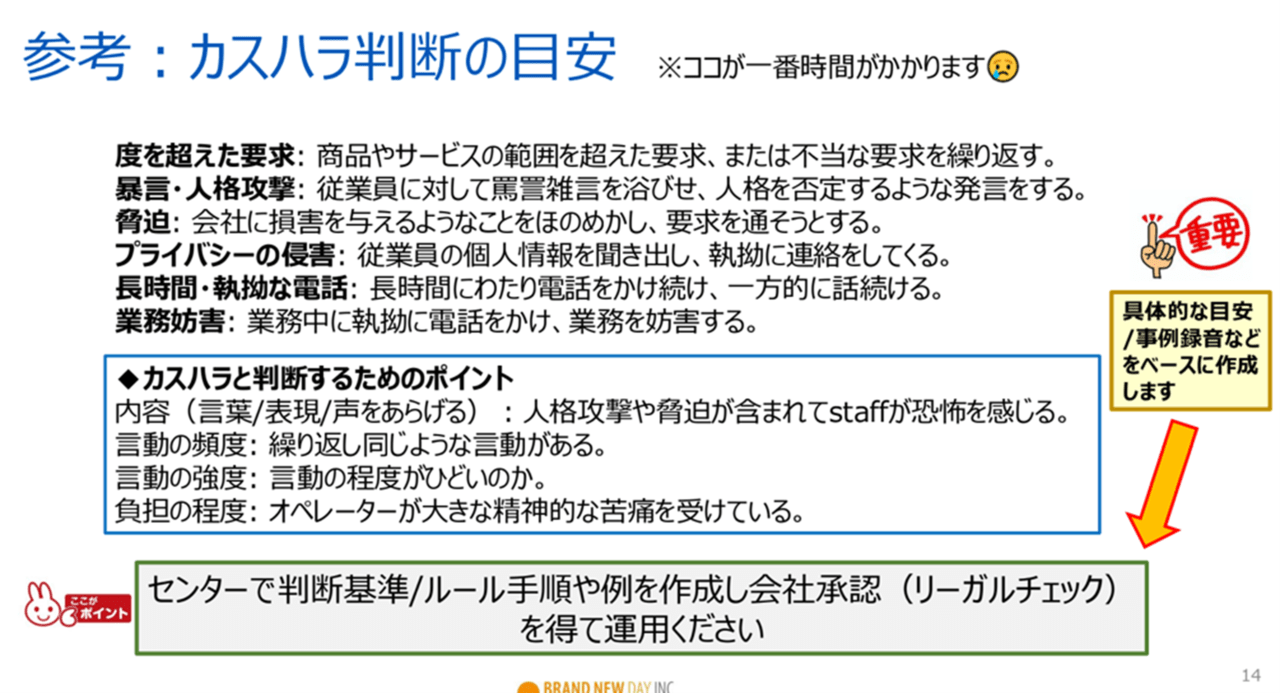

カスハラかどうかの目安として次のようなものがありますので、管理者の方は参考にしてみてください。

ただし、企業や業務内容によって基準が異なるため、この資料で紹介している目安はある程度、抽象的な書き方をしています。どのあたりまでいくと「度を超えた要求」なのか、「暴言」なのかが分かるよう、具体的な事例集を作ると現場が判断しやすくなります。

また、センターでカスハラの判断基準を作成したら、会社の承認(リーガルチェック)や、法務部門・弁護士などに相談した上で運用していくことが重要です。

カスハラ対策ってどんなことがある?

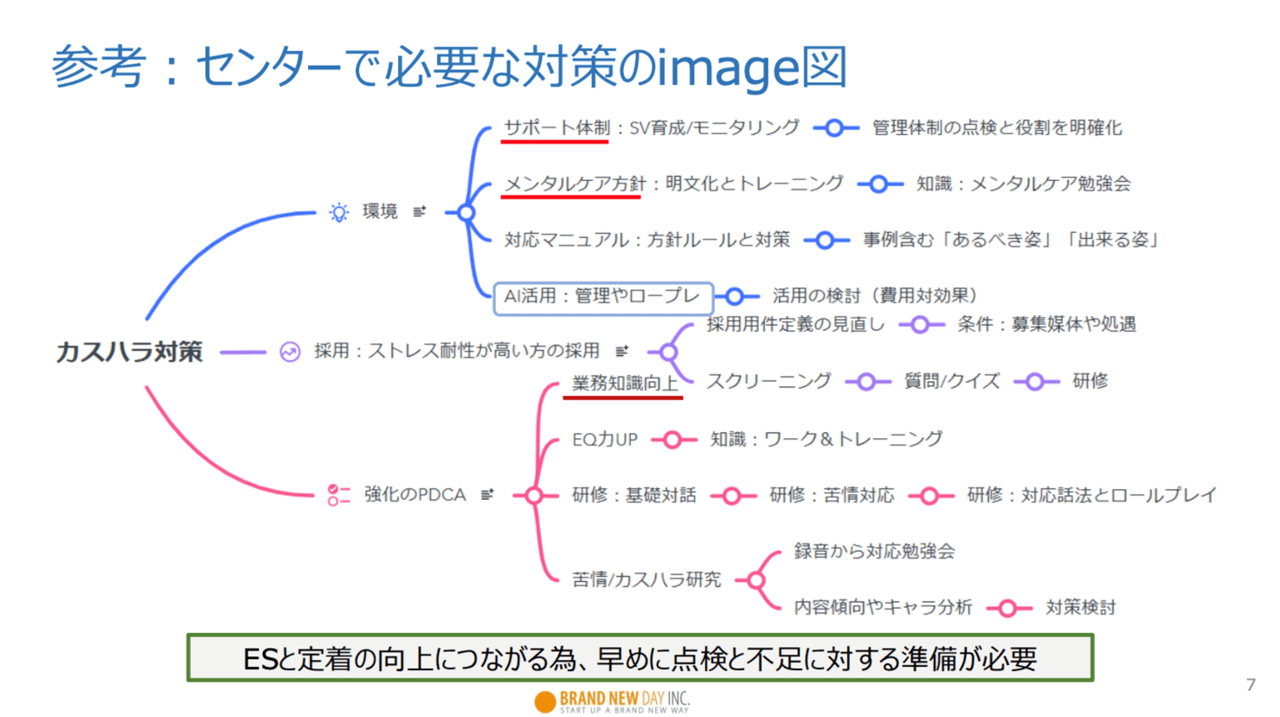

池田 カスハラ対策に必要なことをマインドマップにまとめてみました。

あまり表(おもて)には出ない対策として「採用」があります。難しいことではあるのですが、できればストレス耐性のある方を採用したいところです。

それから、実は「業務知識に詳しくなると、苦情に強くなる」というデータがあります。直接的なカスハラ対策ではないですが、業務研修もしっかりやっておく必要があると思っています。

続いて、どういった対策マニュアルを準備するかについてです。カスハラ対応のルールや、電話の切り方をまとめたものに加え、二次対応をする際の判断についてもマニュアル化が必要です。

サポートツールのマニュアルもあると良いですね。カスハラに気づいたり、フォローしたりできるシステムが社内にあるのに「使っていない」「そんなものがあるんですか」と言われるケースがあるので、もしコールセンターシステムやAIのシステムが入っているのであれば1回見直して、みんなが使えるようにしないともったいないなと思っています。

研修についても、通常の電話応対や苦情に加えて、「カスハラ研修」の実施が求められます。カスハラへの対応ルールをいかに守っていくか、という取り組みが必要です。また、管理者向けの研修も大切ですね。

タイプ別にみるカスハラの対処法

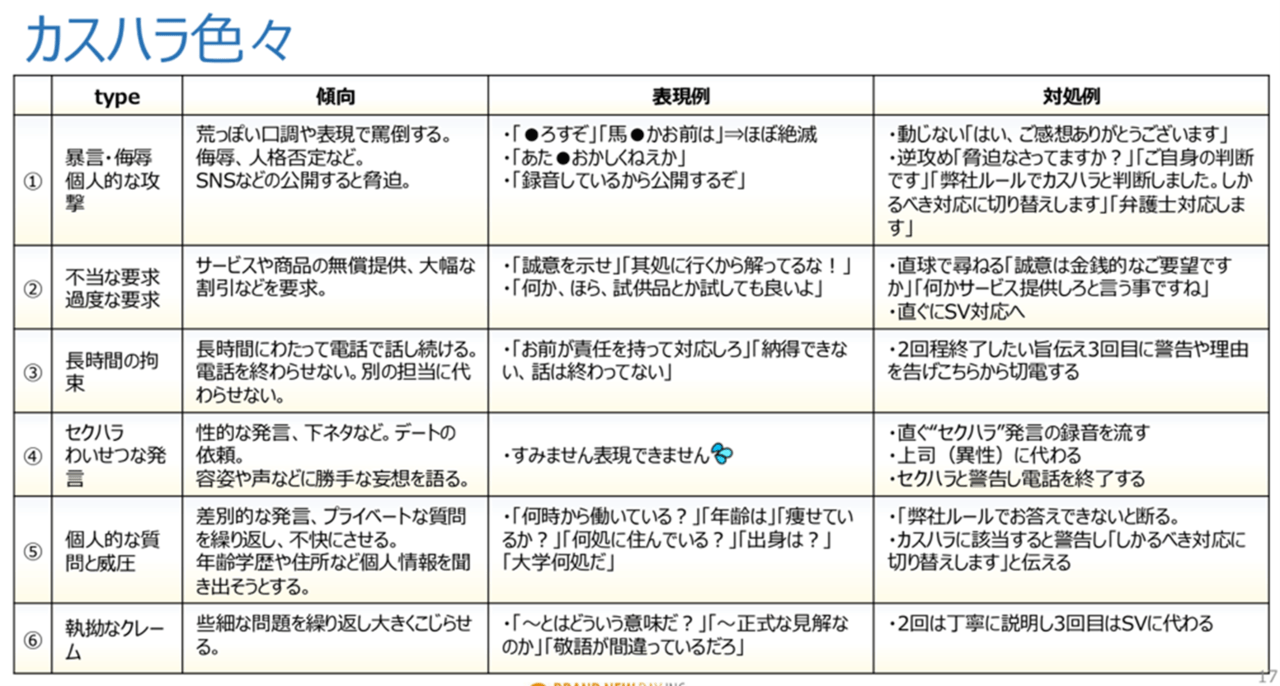

池田 冒頭にもお話しした通り、カスハラには暴言や長時間の拘束など、様々なタイプが存在します。それぞれのタイプの傾向と対処法をまとめてみました。

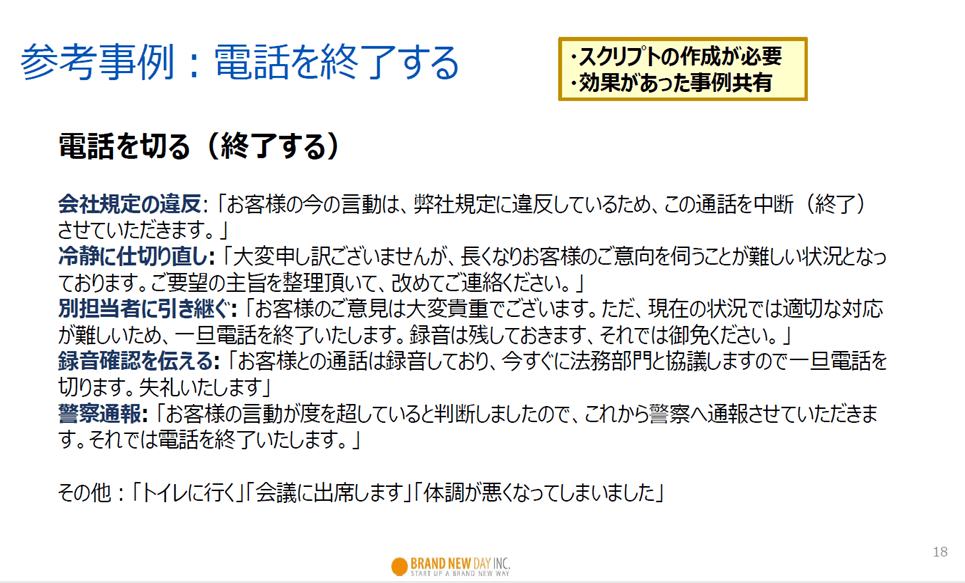

また、SVが「カスハラだから電話を切っていい」と判断しても、オペレーターがどう電話を切ったらいいか分からないという声を多くいただきました。電話を切る際のスクリプトの例も用意しましたので、参考にしていただければと思います。

池田 電話を切ることに慣れていないスタッフは、「またかかってくるかもしれない」と心配することがあります。企業のカスハラ研修などで私からアドバイスする際は、「一旦電話が終了したら、自身の気持ちを休ませてください」「他の人に代わって受けてもらいましょう」と伝え、自己ケアするように勧めています。

坂元 池田さん、ありがとうございました。榎本さん、ここまでのお話を聞いていかがでしたか?

榎本 非常に勉強になりました!この資料をそのまま会社で使いたいと思いました。

坂元 これから本格的に対策を取り組もうとしているセンターも多いのではないかと思います。池田さん、最初の一歩としておすすめの取り組みがあれば、ぜひ教えていただけますか?

池田 まず取り組むべきなのは「自社でどんなクレームやカスハラが、どれくらい起きているのか」その傾向を把握して分析することだと思います。

また、対策マニュアルの作成方法については、東京都のホームページや厚生労働省の企業向けマニュアルがありますので、それらの内容を参考にすれば作れると思います。

耐えるだけじゃない!カスハラ対策のセルフトレーニングと仕組み化

池田 他社のカスハラ研修を受けた企業さまから「こういうところが足りなかった」「ここが上手くいかなかった」といった声をいただくことがあり、それらをもとに今回は見落とされがちなポイントを整理してみました。

耐ストレス力を上げる3つの方法

池田 カスハラや苦情はどんなに対策をしても無くなりません。だからこそ対応する側のストレス耐性の向上は重要になります。 今回は、3つの方法をご紹介します。

1つ目は、「笑顔を意識する」ことです。BIZTEL shouinを利用している方には、電話応対の基本研修でお伝えしていることですが、笑顔でいることは非常に重要です。普段から鏡を見ながら、口角を上げて意識的に笑顔を作ることで、ストレスに対する耐性を高めることができます。

2つ目は、「SVによるリアルタイムのモニタリング」です。オペレーターがカスハラや苦情の対応している際に、SVがモニタリングを行いサポートすることで、孤独にならずにすみ、心理的負担・苦しみが半分になります。ストレスケアにもつながりますし、管理者が情報を素早くキャッチできるようになるので、実践していただきたいと思います。

3つ目は、「メタ認知力をアップさせること」です。簡単に言うと「俯瞰してものを見る力」のことです。

榎本さんであれば、クレーム対応中に「この人、漫画のキャラに使えるんじゃないかな」とふと考えたり、対応が終わった後に「このお客さまの顔って、こんな感じかな?」とイメージしてみたりすることがあるかもしれませんね。

そうやって客観的に考えられるようになることで、苦情に強くなっていきます。俯瞰すると「冷静になる力」がはたらきますので、プラスの効果がたくさん得られます。

仕組み化は、CTI機能・eラーニングをフル活用

池田 BIZTELを使っている方はご存知だと思いますが、CTIやコールセンターシステムにはいろいろな機能がついていますので、ぜひフル活用してください。

例えば、オペレーターが困った時にSVへ助けを求める「手上げ」や、通話中の音声が確認できる「モニタリング」とかですね。通話録音はどのCTIにも付いているかと思いますが、音声の記録は必須です。また、IVR(音声自動応答システム)で「カスタマーハラスメント条例に対応して、オペレーター保護の観点から、この通話は録音しております」などのガイダンスを組み込んだり、AIを活用して苦情検知や言語化したりすることも効果的です。

利用しているシステムの会社さんに、苦情・カスハラ対策に使える機能について改めて問い合わせてみてもいいかもしれませんね。ぜひ点検してみてください。

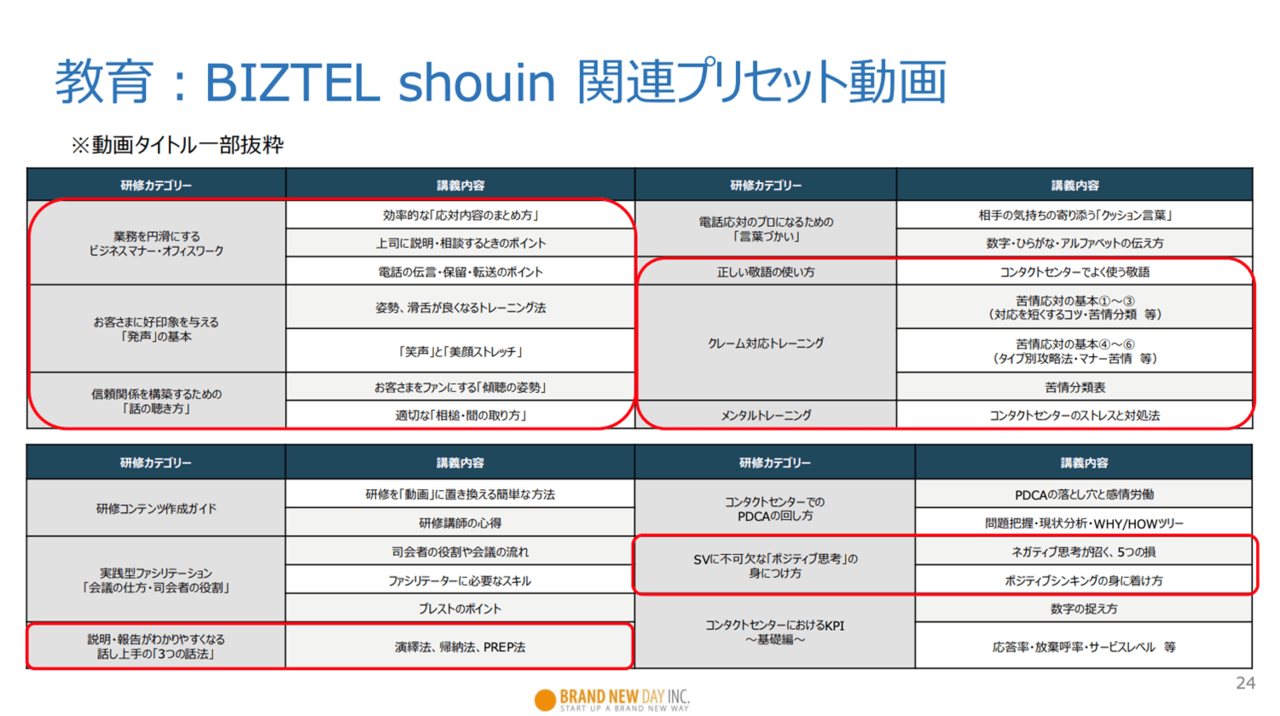

最後に、私も監修として関わっているコールセンター向けのeラーニング「BIZTEL shouin」に、こうした研修項目を入れています(下表)。カスハラ対応・高齢者対応に関連する動画も随時アップされていく予定です。自社でどういう研修をすればいいのか、参考にしていただければと思います。

坂元 池田さん、ありがとうございました。

BIZTELを活用いただくことで、カスハラ対策に必要なデータの収集・分析も可能になります。また、BIZTEL shouinを使うことで、教育にしっかりと取り組む体制が構築でき、従業員満足度も上がっていくと思います。

参加者からの質問(一部紹介)

【質問1】ストレス耐性の高い人材を採用するには、どのようなポイントを見ればいいですか?

池田 ストレス耐性を数値化することは難しいので、私は「どのようにストレスを解消していますか」、「何か趣味はありますか」と尋ねるようにしています。こういった質問をすることで、ストレスを溜めやすいタイプなのかどうかを探れるかと思います。

坂元 様々な情報から適性を見ていくのが良いのかもしれないですね。

【質問2】榎本さんは忘れられないカスハラはありますか。また、どのように乗り切ったのか教えていただきたいです。

榎本 たまに「女じゃ話にならない」「男性スタッフを出せ」というお客さまがいらっしゃいます。女性スタッフしかいない時間にそうしたお客さまに当たってしまい、私が対応したのですが、あの時ほど声を低くして「代りました」って言おうかなと思ったことはないです(笑)。できたらボイスチェンジ機能とかをぜひ開発してほしいなと思いました。

坂元 ボイスチェンジャー、新しいですね!それは意外とありかもしれないです。ただ、やっぱり応対される方は、すごい緊張を強いられてるということですよね。

【質問3】BIZTELに備わっているカスハラ対策に有効な機能は何がありますか?

坂元 先ほど池田さんからもお話のあった、オペレーターがSVにヘルプを通知できる「手上げ」機能や、お客さまとオペレーターの通話を聴くことができる「モニタリング」機能などは、コールセンタープランの標準サービスとなっています。

BIZTELには、こうしたSVやオペレーターを支援できる機能がありますし、加えて「ボイスボット連携」を活用して応対を自動化させるなど、様々な方法で効率化やシステム導入のお手伝いができると思っています。

コールセンターで働く皆さまへのメッセージ

池田 これから、少しずつカスハラ対策の準備していき、研修を行うこともあると思いますが、楽しく学べる環境にすることが大切です。オペレーターに興味を持ってもらわないと、カスハラのことを学ぼうという気にはなりません。重たい内容だからこそ、楽しく研修する方が良いと思っています。また、カスハラへのストレス耐性を上げる方法をいくつか紹介しましたが、「スクワット」もおすすめです。太ももを鍛えると、ストレス耐性が上がるという医学的根拠もあるようなので、ぜひ試してみてください。

榎本 本当に日々の電話応対、お疲れさまです。電話を取ってくれる人がいないとコールセンターは成り立たないので、とにかく電話に出ているだけで素晴らしいのだと、私は思っています。そんな中で、さらにカスハラの電話を取ってしまった日には、何を買ってもいいですし、何を食べてもいいと思いますので、自分にたくさんのご褒美をあげてほしいなと思っております。本日はありがとうございました。

坂元 コンタクトセンターは顧客接点の最前線だと考えています。今、「お互いを尊重する文化」が徐々にできつつある中で、カスハラの問題においても、顧客と企業側の対応者が尊重し合えるようなコミュニケーションを作っていくことができると思いますし、そうすることが私たちコンタクトセンター業界の責任でもあるのではないかと思っています。

そのためにも、様々な仕組み・枠組みづくりやソリューションの提供を持って、文化を変えていく取り組みにチャレンジしていきたいと思っています。私たちも頑張ってまいりますので、皆さま、引き続きよろしくお願いいたします。

BIZTEL大学への入学をお待ちしております!

今回ご紹介したように、「BIZTEL大学」ではセミナーやソリューションの紹介を中心に、参加者の持続的な成長に役立つ情報をお届けしています。入学された皆さまには、次回セミナーの視聴案内が自動で届きますので、以降のお申し込み手続きは不要です。

また、希望者にはeラーニングシステム「BIZTEL shouin」のアカウントを無料で発行(※2)しており、過去のBIZTEL大学のセミナーを視聴することが可能です。受講した内容を理解し、身についたか確認するためのクイズ・チェックリストも提供しています。

※2 視聴可能なプリセット動画や、機能を制限して提供しています。

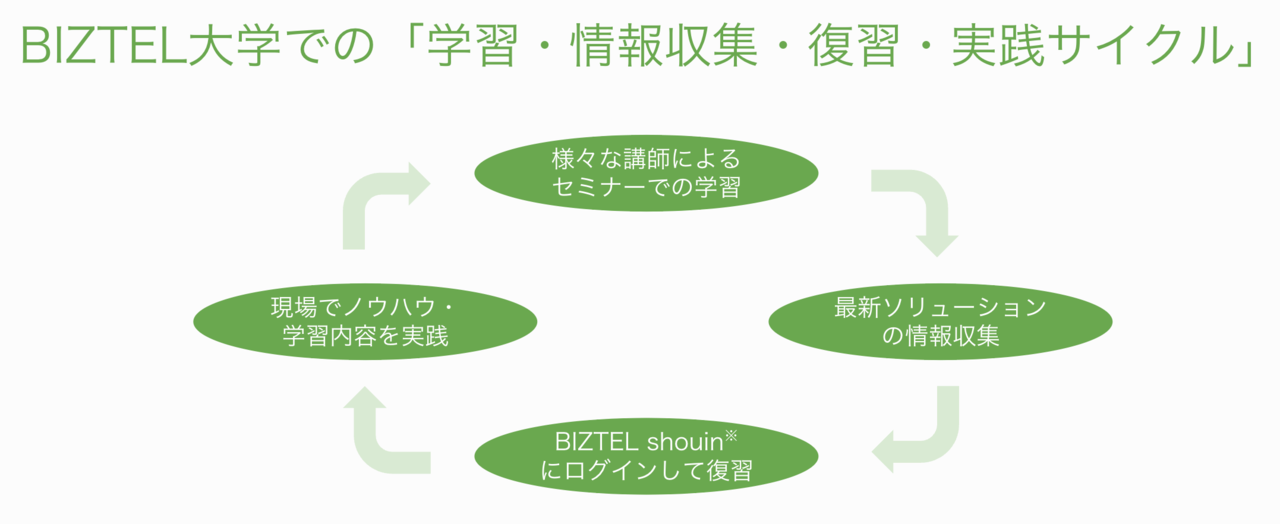

セミナーで改善手法を学び、最新ソリューションの情報を収集して、BIZTEL shouinで復習し、学んだ内容を現場で活かす。そして、また次回のセミナーに参加する。BIZTEL大学では、こうした持続的な成長サイクルをコールセンター(コンタクトセンター)の皆さまにご用意しています。

将来的にはオフラインでの開催や、参加者同士のネットワーキングの場になるような未来を目指していく予定です。「BIZTEL大学」に興味をお持ちの方、ぜひご参加をお待ちしております!

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード