【電話のプロが解説!】 応対自動化の隠れたリスク 顧客満足を損なわない、高効率なコールセンター運営のポイントとは

IVRやボイスボットといった無人音声サービスを導入し、一次受付を自動化するコールセンターが増えています。しかし、コールセンターの効率化が進む一方で、実際に問い合わせをするお客さまはどのように考えているのか。企業向けインターネット電話サービスを幅広く展開するリンクは「AI時代における顧客コミュニケーションおよび窓口対応に関する意識調査」を実施。最新の調査から見えてきた無人音声サービスの活用方法を、“電話のプロ” 株式会社リンクの坂元剛が解説します。

調査方法:インターネット調査

調査主体:株式会社リンク

調査期間:2024年10月25日(金)- 2024年10月29日(火)

調査対象:20~60代男女(性別・年代別に均等割付にて回収)

調査対象地域:全国

回答数:500

https://biztel.jp/news/release/2024/11/19/15241/

目次

「効率化」の落とし穴?顧客満足度を左右する自動化の課題とは

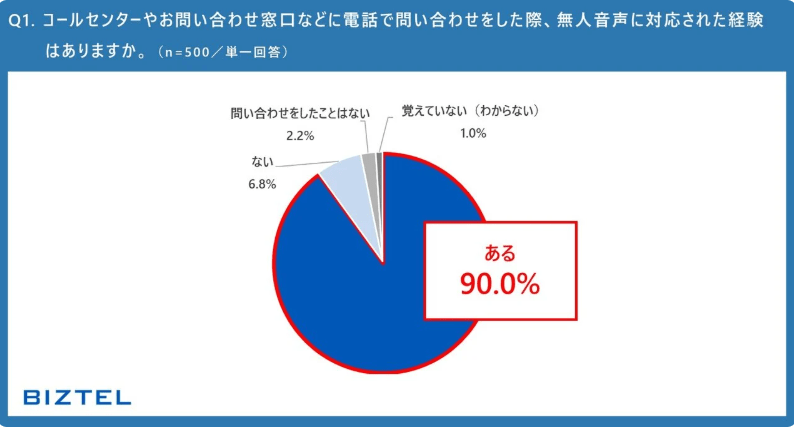

—コールセンターやお問い合わせ窓口に電話で問い合わせた際、全体の90%が無人音声サービスに対応された経験があると回答し、無人音声サービスが一般化していることが分かりました。これほどまでに導入が進んでいるのにはどのような背景があるのでしょうか。

一番はここ数年、社会問題になっている「人材不足」が挙げられます。コールセンターでも、オペレーターやSVの離職率を抑えるために、従業員満足を意識した運営が求められています。そこで、有人対応の負担を減らすために、IVR(※1)やボイスボット(※2)といった無人音声サービスを導入し、一次受付を自動化・効率化する動きが増えています。

また、こういった技術が多くのコールセンターで使われるようになり、導入コストが下がったことも大きな後押しとなっています。

社会全体の労働人口が減っているなかで、人材確保はますます難しくなっています。サービスレベルを維持、向上させていくために、これからも無人音声サービスの導入が進んでいくことは間違いありません。

※1:IVR (Interactive Voice Response):自動音声応答システム。電話をした顧客に音声ガイダンスを流してダイヤルボタンを押すよう促し、その番号に応じて担当窓口へ電話を振り分けるなどの仕組みが構築できる機能。

※2:ボイスボット:AIを搭載した自動音声応答システム。お客さまの発話を認識する「音声認識」や、発話された内容を処理する「自然言語処理技術」、応答に必要な「音声合成技術」などが備わっており、オペレーターを介さずに音声による応対が可能。

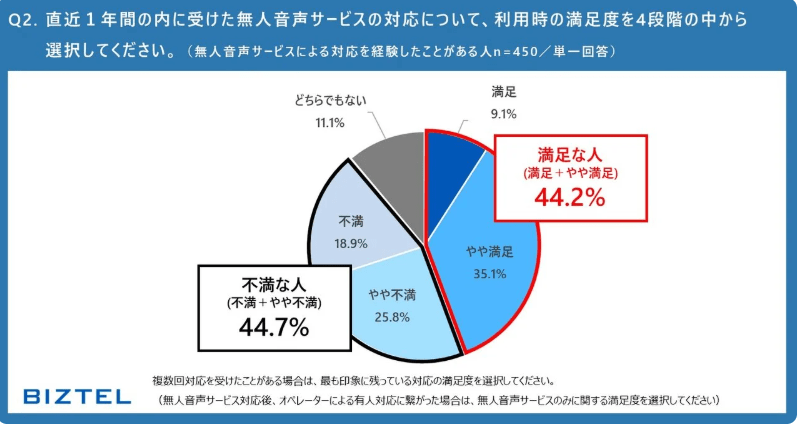

―無人音声サービスの導入が進む一方で対応についての満足度を見てみると、満足な人が44.2%、不満な人が44.7%と大きく意見が分かれています。この状況を坂元さんはどう見ていますか?

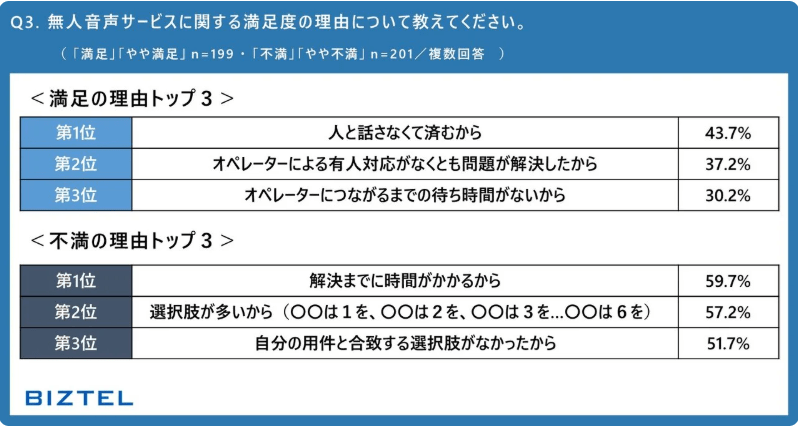

まず前提として、お客さまが何のために問い合わせるかというと、それは「問題を解決するため」です。満足の理由の2位に「有人対応がなくとも問題が解決した」とあるように、お客さまは、無人であっても有人であっても、問題が解決すれば満足し、解決しなければ不満を感じるものです。

今回の結果からは、時間がかかることが不満の原因につながっているように感じます。

不満の理由の1位が「解決までに時間がかかるから」、2位が「選択肢が多いから」という結果の通り、コールセンターに問い合わせする際、お客さまはタイムパフォーマンスを重視していると考えられます。

一方で、満足の理由1位が「人と話さなくて済むから」となっているように、20代を中心に最近は電話を避ける傾向が強く、商品やサービスにトラブルがあった場合も、まずはFAQやチャットで解決策を調べ、それでも解決できなかった場合に、初めて電話という選択肢を選ぶ。つまり、電話が最終手段としての位置付けとなっています。なので、わざわざ電話をしたにもかかわらず、無人音声サービスで課題解決ができずに貴重な時間をとられると顧客満足度は大きく下がってしまいます。

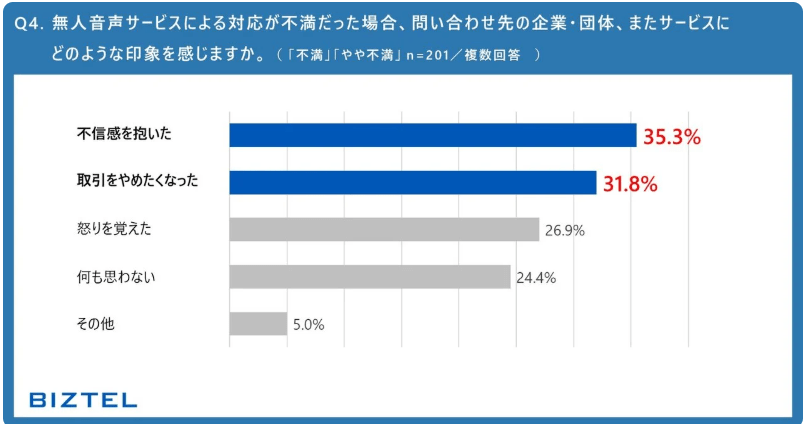

さらに、無人音声サービスによる対応に不満だった場合、約3人に1人が「問い合わせ先の企業・団体、またはサービスに不信感を抱く」と回答しています。

お客さまと直接の接点となるコールセンターは企業の顔です。顧客視点を疎かにした自動化はコールセンターへの不満だけにとどまらず、お問い合わせの原因となったサービスや商品、さらには企業のブランド価値も下げてしまうことが分かりました。無人音声サービスを導入・活用する際には、一次受付から問題解決に至るまでの過程で、お客さまにとってストレスの少ない動線を構築することが非常に重要なポイントとなっています。

自動化と有人対応の効果的な線引きとは。顧客満足を損なわない無人音声サービス活用のコツ

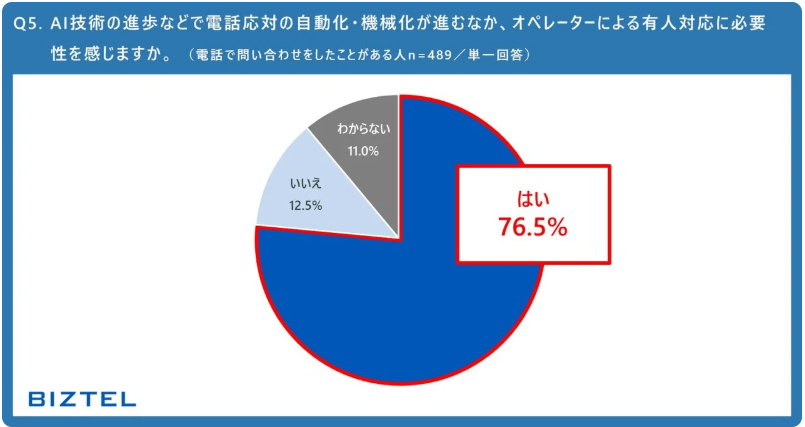

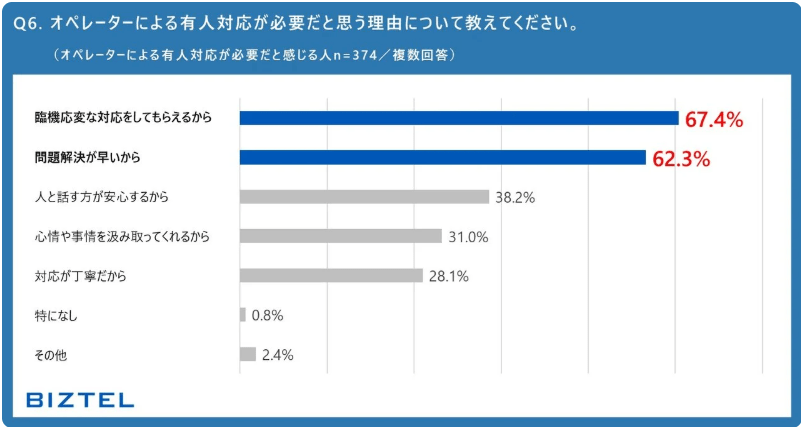

―自動化が進むなか、76.5%の人がオペレーターによる有人対応に必要性を感じると回答しています。その理由として、「臨機応変な対応をしてくれるから」(67.4%)「心情や事情を汲み取ってくれるから」(31.0%)という、人ならではの対応を求めていることが分かりました。自動化と有人対応はどのように両立すればいいのでしょうか。

自動化する用件と人が対応する用件の判断は人的リソースの状況によって変わりますが、その線引きを間違えてしまうと、顧客に不満を抱かせる結果につながります。特に注意が必要なのが、今回の調査でも31%の方が望んでいる「心情や事情を汲み取った対応」の場合です。現在の無人音声サービスの技術では、お客さまの気持ちに配慮した対応は難しいため、こういった用件を自動化することは大きなリスクが伴います。

しかし、無人音声サービスは適切な場面で活用すれば、しっかりと効果が出ることも分かっています。

例えば、BIZTELでは「ボイスボット連携」を提供しており、多数のユーザで導入・活用されています。実際に、一次受付はボイスボットが対応し、解決が難しい場合はオペレーターに引き継ぐといった運用をすることで、顧客満足度を損なうことなく、業務効率化に成功した事例もあります。

定型業務などは自動化し、複雑な用件やお客さまへの配慮が必要な対応は人がするといった適切な線引きに悩まれる場合が多いと思いますが、実現すれば従業員・顧客双方の満足度を向上させる運用になると考えています。

BIZTELでは、ボイスボット活用事例を紹介していますが、どういった業務を自動化・効率化させるかなど、サービスプロバイダーとして今後もみなさんの参考となるような事例を発信することで、業務効率化の後押しをしていきたいと思っています。

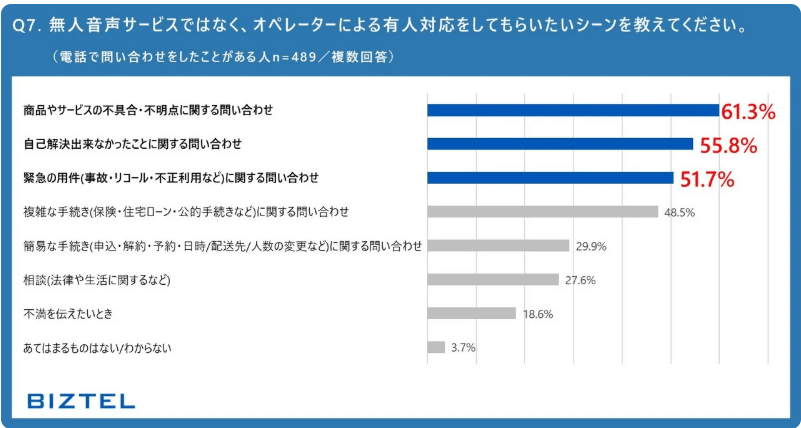

―有人対応をしてもらいたいシーンを教えてくださいという質問を見ると、確かに心情に寄り添う必要のある「緊急の要件に関するお問い合わせ」が3位に入っています。人と無人音声サービスの業務の線引き、導入の条件を詳しく教えてください。

BIZTELでは、ロボット三原則にならって「ボイスボット三原則」を提唱しています。

① 感情が伴う場面対応(=感情系)には導入しない

② シームレスな有人オペレーター連携

③ トライアンドエラーしながら導入拡大

ボイスボットを導入する際には、このボイスボット三原則を参考に進めていただけたらと思います。

① 感情が伴う場面対応(=感情系)には導入しない

先ほども少し触れた通り、簡易な受付や変更対応など、回答に迷いがないような定型的な応対はボイスボットの得意分野です。それに対して、感情や事情に配慮が必要なコミュニケーションに使用するのは注意が必要です。例えば、何らかの事故やトラブルが発生した際の保険金の請求やクレーム対応など、人の心情に寄り添う必要がある場面での無人音声サービスの活用は不満足につながりやすくなります。

② シームレスな有人オペレーター連携

ボイスボットで問題を解決できない場合は、すぐにオペレーターに引き継ぎをする。その際、ボイスボットが聞き取ったお客さまの電話番号や問い合わせ内容がオペレーターへ共有されるなど、ボイスボットと人がシームレスに連携できるシステムは必須になります。

③ トライアンドエラーしながら導入拡大

ボイスボットは導入をしたら終わりではなく、トライアンドエラーを繰り返し、軌道修正をしながら自分たちの業務に合わせて調整する作業が必要です。この作業を考えると、機能を柔軟に選択できるクラウドサービスへの切り替えが有効です。

無人音声サービス+αの機能活用による最良の運用で「つながるコールセンター」を目指す

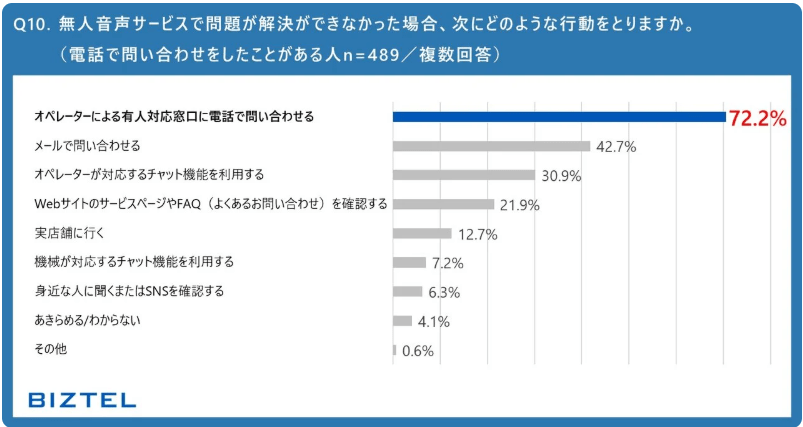

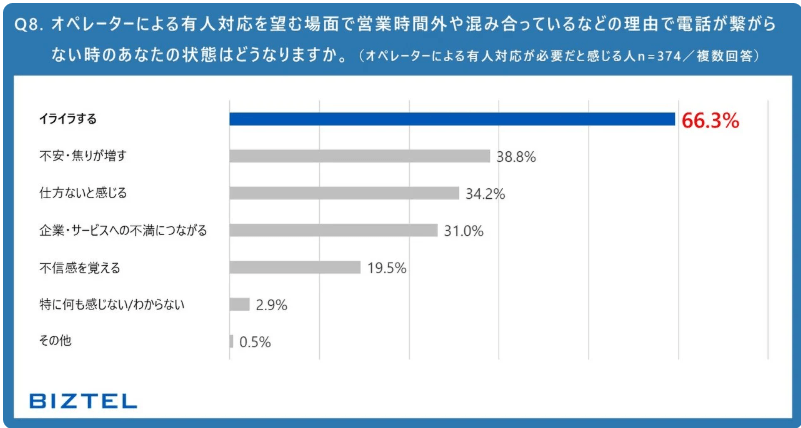

−無人音声サービスで解決できなかった場合の次のアクションとして「有人対応窓口への電話問い合わせをする」が72.2%と最も多い結果となっています。ただ、そこで電話がつながらないと66.3%の人が「イライラする」と回答しています。この状況を改善するにはどうしたらいいのでしょうか。

オペレーター業務の効率化のために無人音声サービスの導入は進んでいますが、依然としてオペレーターに電話がつながらないことは多々あると思います。コールセンターへ問い合わせをしたことがある人のなかには、電話がつながるまで何十分も待たされた経験をしている方もいるかもしれません。この状況を変えるには、無人音声サービスの活用だけでなく、普段の業務を見直し効率化させ、オペレーターのお客さま対応にあてる時間を増やすことが有効だと思います。

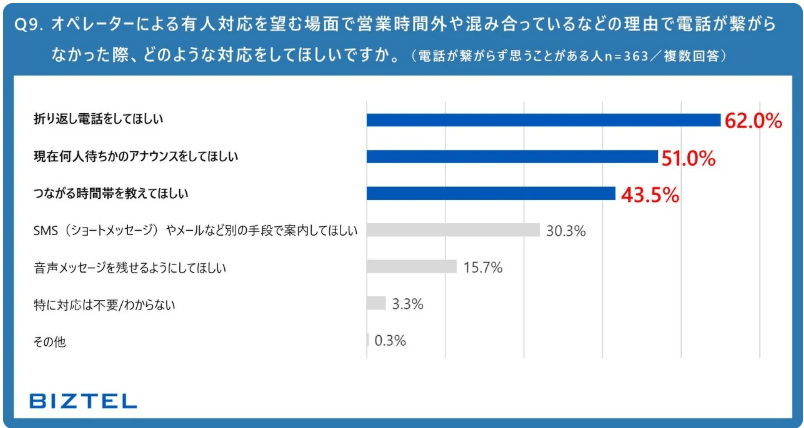

今回の調査でも「折り返し電話をしてほしい」(62.0%)、「現在何人待ちかのアナウンスをしてほしい」(51.0%)、「つながる時間帯を教えてほしい」(43.5%)といった改善を求める声が上がっています。BIZTELでは、こういった運用を実現する機能はすでに用意しています。例えば、APIを活用して電話がつながりやすい時間帯や混雑状況をWEBサイトに表示しているお客さまもいらっしゃいます。さらにIVRで受け付けた内容に応じてオペレーターの優先度を設定できるACD(自動着信呼分配)機能を利用し、簡単な問い合わせは新人に、スキルが必要な問い合わせはベテランへと振り分けることで業務を効率化しているコールセンターもあります。

こういった機能を積極的に活用することで、顧客満足度の向上、さらにはオペレーターの負担軽減による応対時間の捻出につながるのではないでしょうか。

―最後に今後コールセンターはどのように変わっていくのか。また現在コールセンターの効率化を考えている担当者へのメッセージをお願いします。

コールセンターは、企業が提供している商品やサービスといったプロダクトの一部です。もし、提供しているプロダクトに問題があると、問い合わせが増え、コールセンターで働く人はどんどん疲弊してしまいます。そうならないためには、しっかりとコールセンターで収集したお客さまの声を分析し、プロダクトを改善していく。このPDCAを回していくことが、商品・サービス全体の品質の向上、ひいてはコールセンターの効率化につながります。実際にコールセンターと開発部門の連携を高めるために、自社内にコールセンターを設置する企業が増えていることからも、今後ますますコールセンターの重要性は高まっていくのではないでしょうか。

お客さまの声を集めるには、まず電話がつながることが大切です。そしてプロダクトの一部として問い合わせには正確に答え、顧客満足度も高めていかなくてはなりません。人的リソースが限られているなかで、コールセンターとして安定したサービスを提供していくためには、無人音声サービスと人の両者が、それぞれの得意分野で活躍できるバランスのよい運用が求められます。

コールセンターの改善を考えている担当者のみなさんは、自分たちのコールセンターの業務フローを分析して課題を見つけ出し、業務効率化に向けて解決する手を打っていく必要があります。我々はサービスプロバイダーとして、さまざまな機能・テクノロジーの活用事例やノウハウを持っていますので、ぜひ一度ご相談いただけると嬉しいです。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード