応対品質管理をやってみよう(第1回)

目次

応対品質管理とは

応対品質管理のKPIについて、既に説明しました。応対品質管理とは何かについては、前回のブログで確認してください。

参照:「【KPI】とっても大事な応対品質。管理するコツとは?」

今回から数回にわたって、応対品質管理をもう少し考えていきましょう。

まず応対品質を考えるうえで、なんのためにするのかという観点で考えることが出発点となります。とはいえ、いきなり堅苦しい話を始めてもしょうがないので、まずは応対品質管理の“今”を観ることから始めてみましょう。

応対品質管理をしている企業の多くは、管理指標を使ってオペレーターのスキルをチェックし是正活動に取り組んでいます。その管理指標は似たり寄ったりではあるものの業界で統一されたものがなく、各社独自の指標を作っています。

それは、どのような指標なのか見ていきましょう。

格付けベンチマーク機関の指標

顧客応対を評価し格付けする組織がいくつかあります。

日本で有名なところでは、日本電信電話ユーザ協会、HDI-JAPAN、JDパワーなどがあります。

そのなかからHDI-JAPANを取り上げます。

HDIは1989年にアメリカで設立され、世界初の国際認定資格制度を作った組織です。

そのサービスの中に「格付けベンチマーク」があります。

評価項目は

● Webサポート(Webの評価)

● クオリティ(電話応対の評価)

● パフォーマンス(KPIの評価)

これらを4段階評価で判定します。

クオリティの評価項目として公開されている情報は以下のとおりです。

(1)サービス体制

● 一ヶ所に問い合わせれば用が足り、顧客に協力的で、素早く反応よく対応してくれるか。

● サポート提供が前向きで、進んで支援しようとしており、顧客に敬意を払い礼儀正しいか。

(2)コミュニケーション

● 顧客と親密な関係を築こうとし、顧客に共感しその心理的なニーズにも応えているか。

● 異文化、異業種、地域格差なども考慮し、顧客の質問の確認や質問の言い換えを行っているか。

(3)対応スキル

● 顧客の話をよく聞き、顧客の話し方にうまく合わせることができ、また話し方ははっきりして簡潔か。(顧客の文章をよく読み顧客の表現にうまく合わせることができ、また書き方ははっきりして簡潔か)

● 交渉時の対応は適切か。

● 顧客の信頼が得られるプロとしての自信に満ちた対応をしているか。

(4)プロセス/対応処理手順

● 対応時の手順(挨拶、聞く、質問する、解決する、終了するなど)はよいか。

● 顧客に適切に状況を伝え、顧客と一緒になって問題に対応しているか。

● サポート対象外であっても適切な代替案を提供できているか。

● 顧客の電話は適切に転送または保留されているか。(転送、保留、他チャネルへの切り替えは適切か)

(5)困難な対応

● 感情的で怒っている顧客の対応は、顧客の話を中断しない、共感する、顧客の名前を使う、感情を吐き出させるなど前向きで適切か。

● 顧客に不適切な対応をした場合には、言い訳せずに謝っているか

● エスカレーション(転送)は顧客の要望に応じて、正しく行われ、また別の人が対応している場合でもその状況が顧客に伝えられているか。

傾向

顧客対応における解決力や解決の仕方にフォーカスしています。

また「困難な対応」の項目があるのは外資系企業にも見られる傾向です。一方でこの項目は日本企業の評価項目には、ほとんど見られません。クレームのような厳しい局面で、どれだけ冷静にかつ適切に対応できるか、考えてみれば重要な項目かもしれませんね。

しかしながら、それほど頻度は高くない項目なので、運用方法を吟味する必要があります。

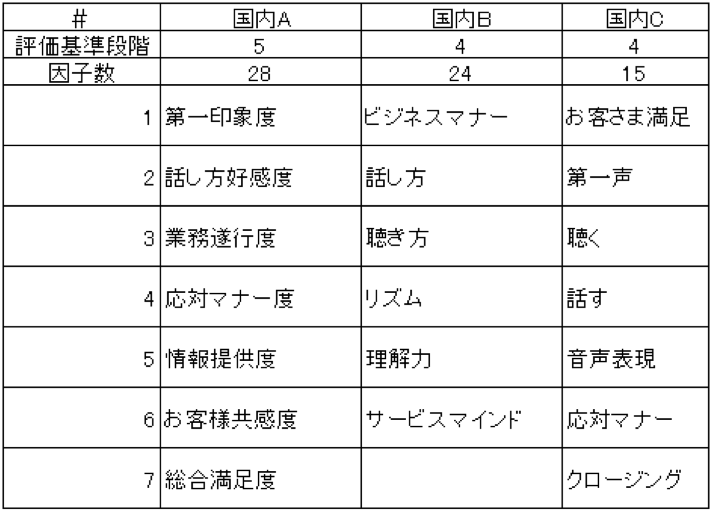

日本の企業の指標

1980年代の終わりに、日本で初めて管理指標を作った大手ベンダーの指標を紹介します。

管理項目は7項目28因子で、5段階評価です。

1.第一印象度(開口第一声の評価)

2.話し方好感度(話し方や聴き方のスキル評価)

3.業務遂行度(相手の要望に対する対応の仕方の評価)

4.応対マナー度(言葉遣いなどの電話マナーの評価)

5.情報提供度(オペレーターの知識力とその対応力の評価)

6.お客様共感度(お客様主体の立場になった対応の仕方の評価)

7.総合満足度(総合評価)

他の2社を含めて一覧表にすると以下のようになります。

傾向

日本は何かと礼儀に厳しいところがあるため、そのあたりが指標にも影響し、マナーや相手に与える印象や好感度のウエイトが高い傾向があります。

一方で、解決力のウエイトが相対的に低下します。

これは歴史的な背景が影響しています。

先の大手ベンダーのケースでは、まだコールセンターが世間にあまり認知されていない時期で、コールセンターの仕事もそれほど多くありませんでした。そのため、オペレーターの電話応対スキルが低く、基本的なマナーから教育する必要がありました。

その観点で指標が作られたため、電話マナーや基本スキルのウエイトが高くなっています。この手法が他社にも広がり、似たような傾向が見られます。

しかし、今やコールセンターは全国に溢れるほどあり、また募集で集まる人達に占めるコールセンター経験者の割合も高まりました。相対的に電話応対のスキルも向上してきました。

一方で、評価の仕組みがその変化に追いつていない可能性があります。

顧客満足度を調査した際に、「解決力」、「正確さ」、「迅速さ」が顧客の不満の上位に上がることを考えると、現状の評価の仕組みが目的やお客様の要望にフィットしているのか、全体のバランスを見直してみる必要があるかもしれません。

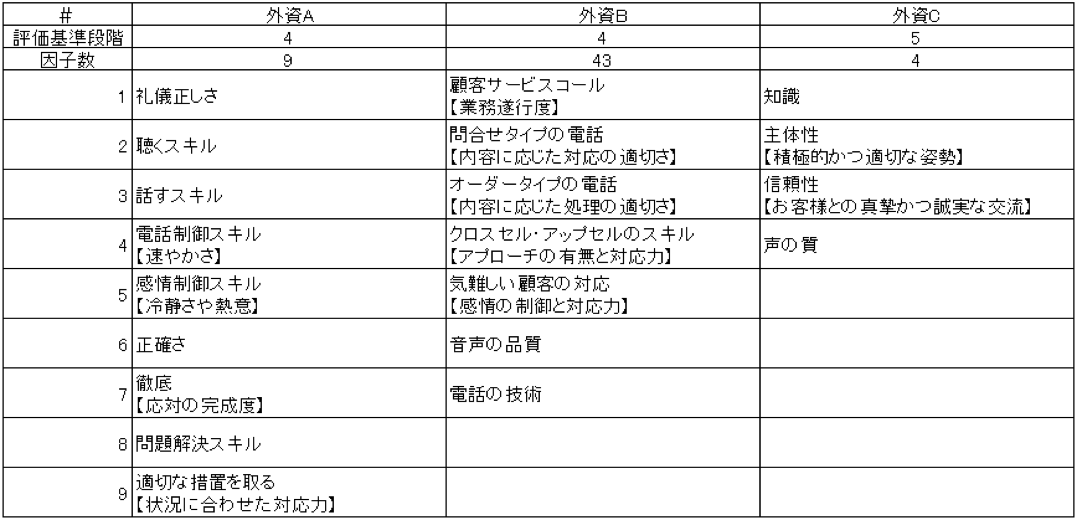

外資系企業の指標

外資系になると、日本企業とは目線が変わってきます。

3社を例に一覧にするとこんな感じです。

※分かりにくい項目については【 】で補足説明を入れています。

傾向

企業によって評価軸が大きく異なり、評価因子数も極端です。

日本企業に見られる電話マナーの要素は少なく、HDIと同様に解決力や解決の仕方にフォーカスする傾向が見られます。

またクレームなど難しい局面での対応力は3社とも含まれています。

指標総括

ご紹介した指標に共通する要素は

①話し方のスキル

②聴き方のスキル

③解決の仕方のスキル

④顧客と良い関係を築くためのスキル

日本企業は”良い応対”をするための企業視点で、技術面を細かくチェックする傾向が強いです。

一方で外資系は、オペレーターのパフォーマンスに対する顧客の反応や満足度合いといった顧客視点の傾向が伺えます。

次回はそれを踏まえて、どんな項目を作っていけばよいのか、もう少し考えていきましょう。

※管理指標について

ご紹介した指標は全て実在するものであり、情報の機密性の観点からご紹介した範囲が限界です。これ以上の詳細についてお問い合わせいただいても、お答えすることができません。

あらかじめご了承ください。

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード