「KPI何からやればいいですか?」その1 応答率

目次

小規模コールセンターにとってのKPI管理とは

私どもは定期的に、直接ユーザの方々から話を聞く場を作っています。

その中で、あるユーザの方から、

「応答率の意味は分かるのですが、応答率をどの程度にすればよいのかよく分からないのですよ。」

と言われました。

また、

「KPIってたくさんあり過ぎて、うちの場合は何をやればいいのかと悩んでいます。」

というのもありました。

BIZTELユーザからこう聞かれるのは、決して珍しくありません。

というのも、ユーザの多くは小規模コールセンター。

コールセンターとこれまで縁もゆかりも無かった方々、コールセンターを初めて運用したという方々も多くいらっしゃいます。

そんな方々にとって、分からないことばかりというのも当然です。

インターネット上で公開されているコールセンター関連情報は、理想論であるか、大規模コールセンター目線のものばかりです。

体制も予算も豊富な組織の観点で運用するのは、小規模コールセンターにとって現実的ではありません。

特にKPIともなると、あれもこれも管理することなどできません。

KPI管理で注意すべき点は、管理項目が増えれば増えるほど、管理者がそれに取られる時間が増えるということです。

理想を求めすぎると、結果的に本来すべきオペレーターのフォローが不足してしまいます。

今日は、そんな小規模センターの”現実的”な視点で、KPI管理を考えてみましょう。

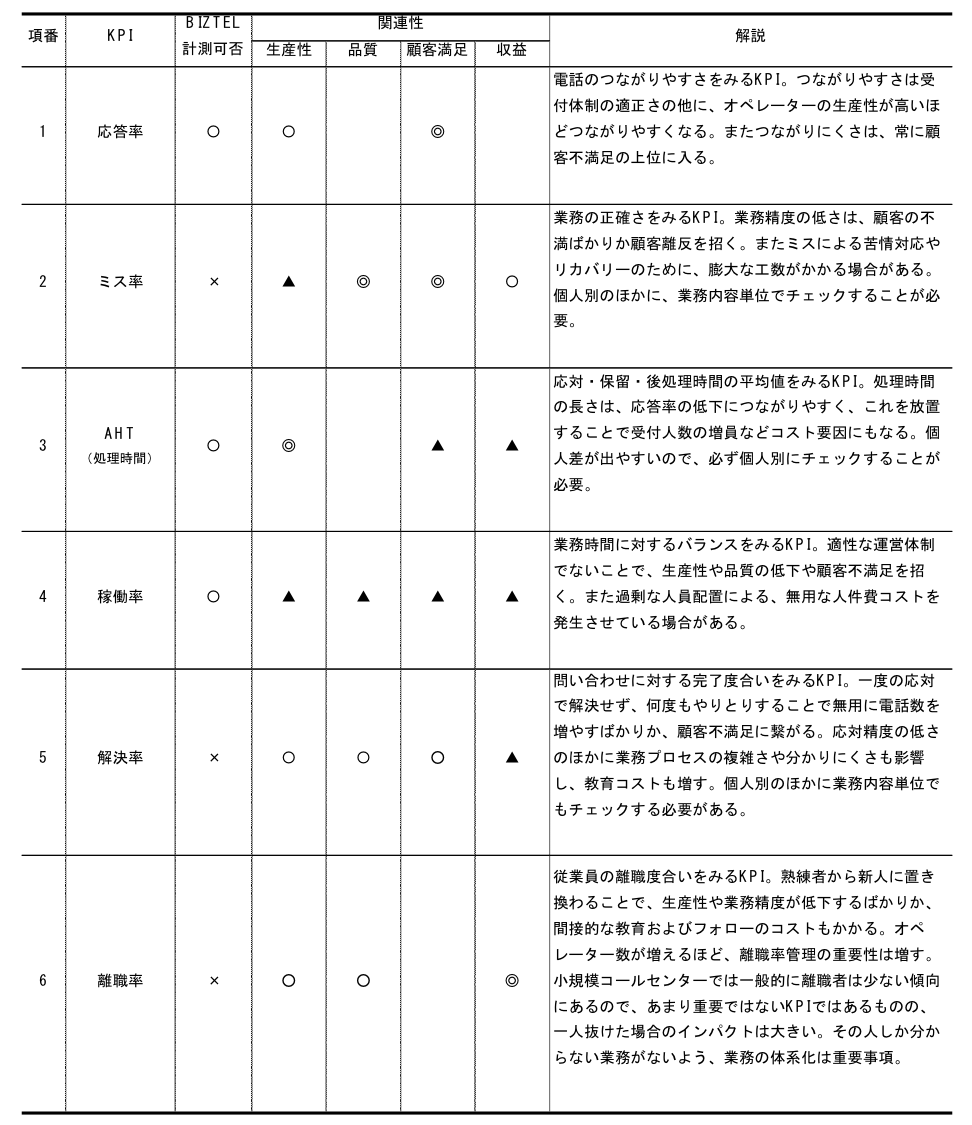

管理するKPIと優先度

管理者は1名、総勢10名以下のコールセンターで考えてみましょう。

恐らくこの規模でできうる管理項目の限界と、その優先順位は以下が考えられます。

表の見方

【項番】

管理の優先度。

【KPI】

管理対象KPI。

【BIZTEL計測可否】

BIZTELで自動的に測定できるKPIは〇、そうでないKPIは×で表示。

【関連性】

KPIの目的や内容との関係性の強さを4項目、4段階(◎〇▲なし)で表示。

生産性:スピードや効率に影響するもの。

品質:正確さや質の高さに影響するもの。

顧客満足:顧客満足度への影響に関するもの。

収益:企業の売上や利益に影響するもの。

◎:直接的に強く関係する。

〇:直接的に関係する。

▲:間接的に関係する。

今回ご紹介するKPIは6項目ですが、全てやろうとすると、軌道に乗せるだけで数年はかかります。

またセールス系ではセールス関連KPI、メール対応業務をしていれば回答期限関連KPIなど、業務特性に応じて必要なKPIが出てきます。

これらすべてを、最初から管理するのは難しいので、優先度の高いものから順に取り組んでみてください。

応答率

最優先して取り組むKPIは応答率です。

まずお客さまからの電話がつながってこそのコールセンターであり、電話の繋がらないコールセンターなど、あって無きがごとしです。

【応答率の目標値の妥当性は?】

応答率は苦情件数と相関します。

応答率が低くなればなるほど苦情件数も増え、それに付随して応対時間も長くなり、オペレーターのメンタルもやられていきます。またその外と内の対応で、管理者も忙しくなります。

それを考慮すると、応答率90%以上はキープしておきたいところです。

最低でも80%以上であれば、苦情件数も最小限に抑えられます。

それ以下だと、苦情が目に見えて増えてくるので注意が必要です。

指標としては1日単位で見るだけでなく、1時間単位(または30分単位)でも見ていくことが求められます。

【応答率を高くするには?】

1.業務量に合わせた人数を配置すること。

一般的な対応としては、コール予測を立てて必要な人員を集め、シフトを埋めることになりますが、これができるのは、体制も予算も大きいコールセンターです。

小規模センターではこれが難しいですね。

したがって、他の策を考える必要があります。

その場合、以下の選択肢が考えられます。

2.可能な限り自動化を進め、人が対応する範囲を狭める。

HPを持っている企業でしたら、HP上で処理できるものはそちらに任せ、人でしか対応できないもののみオペレーター対応するよう、まず考えてみてください。

例えば、住所変更や、申込み、解約などをネットで受け付けられるようにすることは、既に多くの企業で実施されています。

クレジットカード業界では、残高照会や引落確認など、IVRから自動音声案内に切り替えて対応するものにどんどん切り替わっています。

3.お客さまのアプローチ手段を増やす。

電話だけでなく、メールやチャットなど窓口を増やすことを考えましょう。

特に営業時間が短く、平日のみのコールセンターでは特定の時間に電話が集中しやすく、

電話がつながりにくい時間が増えます。

受付窓口を増やすことで、電話集中リスクを減らすことができます。

ただし、電話がつながりにくくなると、その分メールが増え、滞留することで処理が追い付かなくなるので、メール対応要員はしっかりと確保しましょう。

またいくつかテンプレートを事前に用意しておくことも肝心です。

4.営業日時を広げる。

日中に連絡しにくいお客さまがいると、ランチタイムの電話が急増します。

そのようなお客さまが多い場合は、営業時間の延長か、土日のどちらかでも受付できれば、電話を分散できます。

BIZTELの発着信履歴画面から、営業時間外や営業日以外の着信データを見ることができるので、営業時間外にどれだけ着信があるのか検討材料の一つにすることができます。

5.業務プロセスを簡易にし、オペレーターの生産性を上げる。

受付人数を増やせないのであれば、1件あたりの処理時間を少しでも短くできるよう検討してみてください。

以下が検討ポイントになります。

- お客さまから問い合わせの多い用件をHPのFAQに掲載できないか。

- 取扱説明書がある場合、問い合わせの多い箇所を作り直せないか。

- 煩雑な受付手続きを、もっと簡素化できないか。

- オペレーターで判断できる業務範囲を増やせないか(権限移譲)

- 後処理をもっと簡素化できないか(音声データのテキスト化による自動入力)

- 難しい内容はベテランが優先して対応できるよう、IVRを活用できないか。

6.外部委託を活用するか分業する。

すぐに受付体制を増やせない場合や、1年のうち、特定の月だけ入電が急増する場合は、

専業のコールセンターに業務の一部を委託することも考えてみましょう。

専業のコールセンターにもBIZTELを入れてもらう必要があるものの、ユーザ企業であふれた呼を受け付けたり、IVRで切り分けた一部の用件のみを受け付けたりすることができます。

ユーザ側で全てやろうとすると固定費や設備費増加につながるケースもあり、外部を利用したほうがコストを抑えられる場合もあります。

ネット回線があればすぐに対応できるBIZTELの強みをいかんなく発揮できます。

7.在宅ワークを積極的に活用してみる。

これもBIZTELならではの強みを発揮できます。

セキュリティ対策は必要ですが、在宅オペレーター先のPCをBIZTELと繋ぐことで、

電話応対ができるようになります。

ユーザ側でも在宅オペレーターのステータスや通話履歴、通話録音をリアルタイムで確認することができます。

既にBIZTELユーザの中にも、在宅オペレーターを活用されている方がいらっしゃいます。

このように応答率を上げるための対策として

- 受付人数を増やす。

- 1件あたりの処理時間を短くする。

- 電話を減らす。

- 電話を分散させる。

この4つの観点で、できることは何か考えてみるといいでしょう。

関連BIZTELブログ

1.応答率

ゼロから学ぶコールセンターのKPI「つながりやすさ」を考える(2018.04.06)

2.ミス率

【マネジメント最初の一歩】ミスの隠れた本質と対策(2019.09.05)

3.AHT

【KPI】生産性管理の基本 AHTとは(2018.06.11)

4.稼働率

【KPI】稼働率はコールセンターの健康状態を知るバロメーター(2018.05.16)

料金表・資料ダウンロード

料金表・資料ダウンロード